新元号「令和」が決定して約半月が経ちました。元号は明治以来、一世一元にあらたまり、践祚(せんそ)にともなう代始改元のみとなりました。これはほんの一例ですが、明治からすべてが一新されたかようなイメージをわれわれはとかくもちがちです。しかし、去る2月の国立民族学博物館友の会、第80回体験セミナー「長崎県、潜伏キリシタンの足跡を訪ねる」に個人参加して以来、維新とは言っても江戸時代をかなり引きずっていたことが多々あることに気づかされるようになりました。

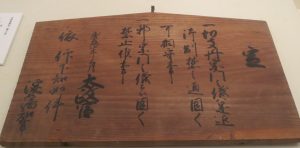

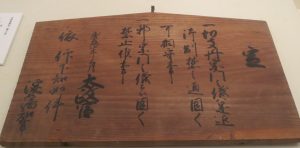

キリシタン禁制もそのひとつです。大政奉還、王政復古となってもキリシタン禁制は解かれませんでした。吹田市立博物館が所蔵する高札を見ると慶応4年3月に奉行に代わって太政官がおなじ文面のお触れをだしています(写真)。淀藩主も淀藩知事に名称が変わっただけです。キリシタン禁制が解けるのは、禁教令が撤廃された1873年からです。

その1873年は改暦が断行された年でもあります。中国から導入し、江戸時代に京都を基準に改変をくわえた太陰太陽暦(一般には太陰暦ないし旧暦と言われる暦法)を廃止し、西洋の太陽暦(グレゴリオ暦)を採用しました。グレゴリオ暦はキリスト生誕紀元の紀年法をもちいていますから、もはやキリスト教を禁じることはできなくなったと言えます。グレゴリオ暦への改暦とキリシタン禁教令の撤廃は表裏一体をなすものであったかとおもわれます。

さて、3泊4日の体験セミナーは同行講師の宮崎賢太郎氏(長崎純心大学名誉教授)による懇切な解説で充実した内容となりました。現場での説明はもとより、ホテルでのレクチャーも2回にわたり、たっぷり時間をとったものでした。とくに強調されたのは、①禁教令が解かれるまでの「潜伏キリシタン」と解除後の「カクレキリシタン」の区別、ならびに②カクレキリシタンは隠れてもいなければ、教義をわきまえたキリスト教徒でもないこと、むしろ③キリシタン的要素はあるものの、先祖を大切にし、ケガレやタタリをおそれる日本の民衆信仰そのものであること、などでした。

実際、2カ所でオラショ(祈祷)を唱えてもらいましたが、これは講師の同行なくしては実現できなかったことです。また、家の祭壇のならびも御前様(カクレ独特の崇拝対象)を中心に左右に仏壇と神棚を配するものでした。宮崎氏によれば、それは「仏教と神道とキリシタンの三位一体」の神を等しく拝むことの実証でもありました。ただ、私流に言わせてもらえれば、従来「重層信仰」と称されてきたシンクレティズムは、この場合、「並列信仰」という形容のほうがふさわしいと感じました。三つの神を同時に拝むときはどうするのかという参加者の質問に対し、少し後ろにさがって(三つの祭壇を視野に収めて)拝すると答えられたのには感心しました。

潜伏キリシタンに関してはこれまで「仏教や神道を装い,秘かにキリスト教の信仰を守り通した」という「夢とロマンの殉教史観」が流布してきたと宮崎氏は主張し、カトリック教会や学界の通念に異を唱えています。参加者の皆さんもその主張にじっくり耳を傾け、講義終了後も議論が続いたことはうれしいかぎりでした。

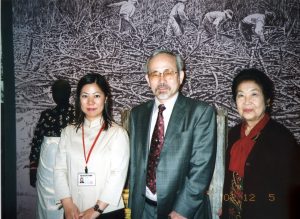

今回は生月島、平戸島、それに五島をめぐりましたが、盛りだくさんでわたし自身、まだ消化しきれていません。個人的には、離れ小島の野崎島で丘の中腹にある旧野首教会まで歩いて到達できなかったとき、軽トラで送迎してもらったことが感謝とともに印象にのこっています(写真)。良い「冥土の土産」(わたしの口癖)ができました。

体験セミナーに参加された方がたもそれぞれに有意義な旅であったことをねがっています。また、講師の宮崎氏にはとりわけ世話になりました。いたらない先輩の顔を立て、ときには杖となってくださり、誠にありがとうございました。