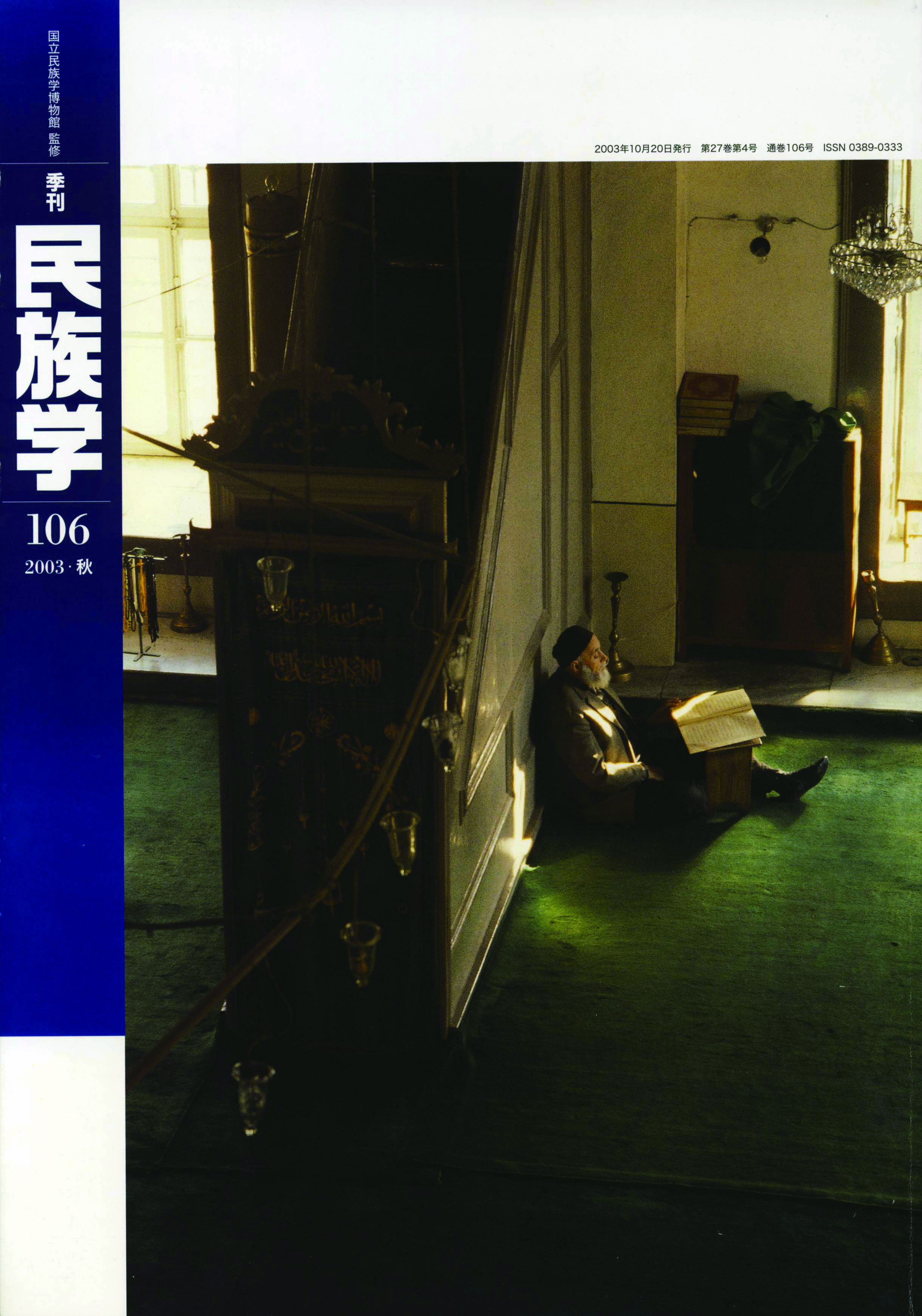

特集 イブン・バットゥータの旅

14世紀のイスラーム世界

コロンブスは、まだアメリカ大陸に到達していない。ヴァスコ・ダ・ガマは、まだ喜望峰をこえていない。そんな14世紀という時代に、モロッコからひとりの男が旅にでた。メッカ巡礼、それが旅の目的だった。念願のメッカ巡礼を果たしたのちも、男の旅はつづいた。あるところでは妻をめとり、あるところではスルタンに仕官する。それでも旅はつづいた。旅をささえた男の情熱の源泉とはなにであったのか。旅を可能にしたイスラームのネットワークとはいかなるものであったのか。われわれも旅立とう、もうひとつのグローバリゼーションの世界へ

旅の時空に生きる

イブン・バットゥータの生涯とその時代 家島 彦一

ヴェネツィア生まれのマルコ・ポーロといえば、モンゴル帝国時代の東西世界を結んだ旅行家としてあまりに有名な人物であるが、彼の旅行から半世紀ほどのちの14世紀前半、西欧を除くユーラシアとアフリカの既知の世界のほぼ全域を踏破した男がいた。ベルベル系のイスラーム教徒イブン・バットゥータである

南半球ワイン紀行2 ニュージーランド篇

新世界に生まれた「旧世界」的ワイン

森枝 卓士

南半球のワインといえば、「新世界ワイン」という言葉でひとくくりにされてしまいがちである。しかし、そんなに単純ではないのだと実感させてくれたのが、ニュージーランドのワインだった……

現代を生きる少数言語 NO.7 韓国語・朝鮮語

チャンポンマルの解放区 在日一世のことば

文・庄司 博史

写真・尼川 匡志

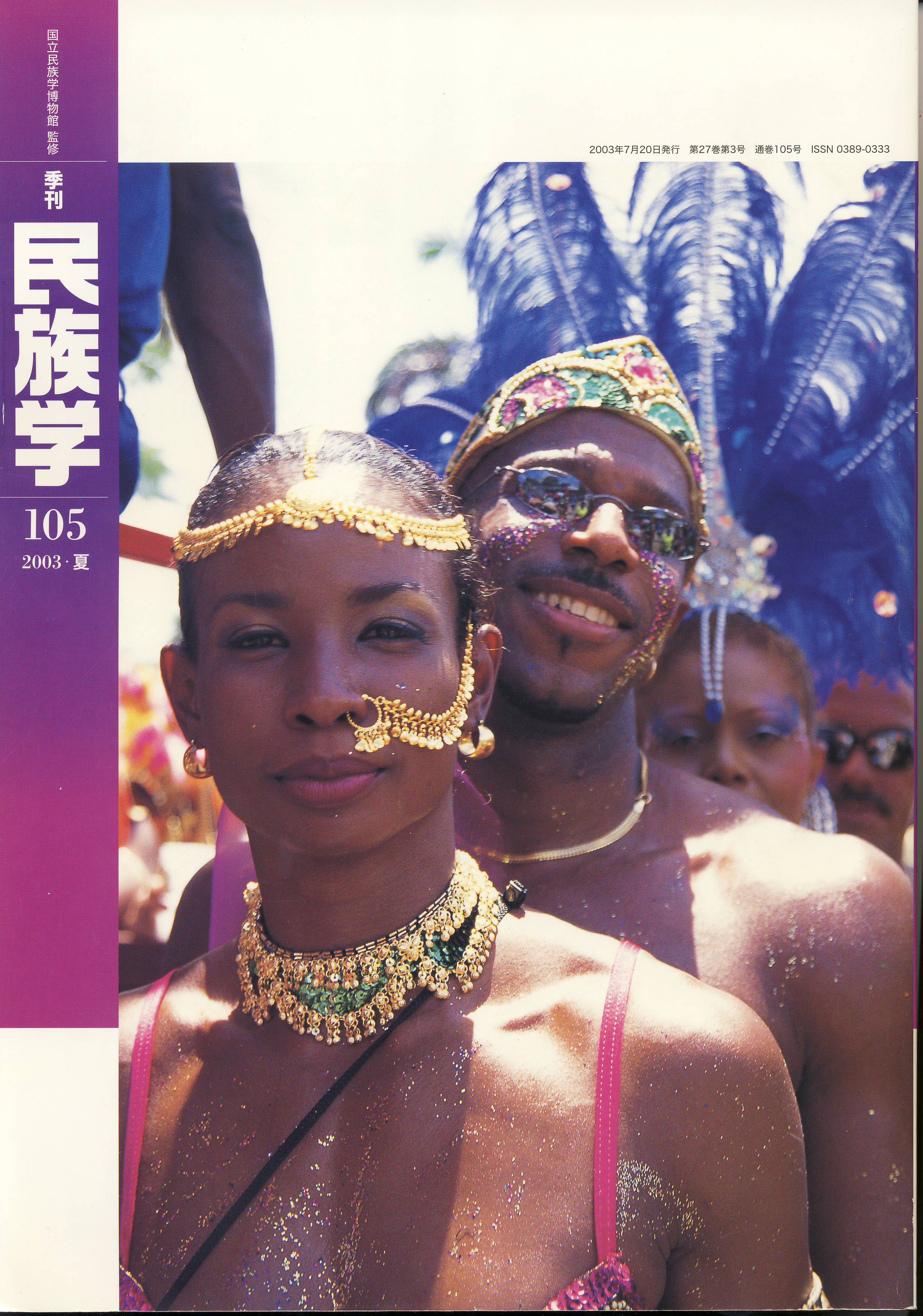

スティールバンド・ムーヴメント

冨田 晃

カリブ海トリニダード島のカーニバル文化のなかから生まれた育ったスティールパン。ドラム缶からつくられた究極の廃物利用アートが、いま、世界で鳴り響く

イメージのなかの政治

視覚化されるヒンドゥー・ナショナリズム

中島 岳志

政治集会、街角のポスター、選挙のたびにばらまかれるグリーティング・カード、キーホルダーやバッジなどのグッズ類。そこには、さまざまな図像があふれている。それらをとおして、ヒンドゥー・ナショナリズム運動の危険性を指摘する