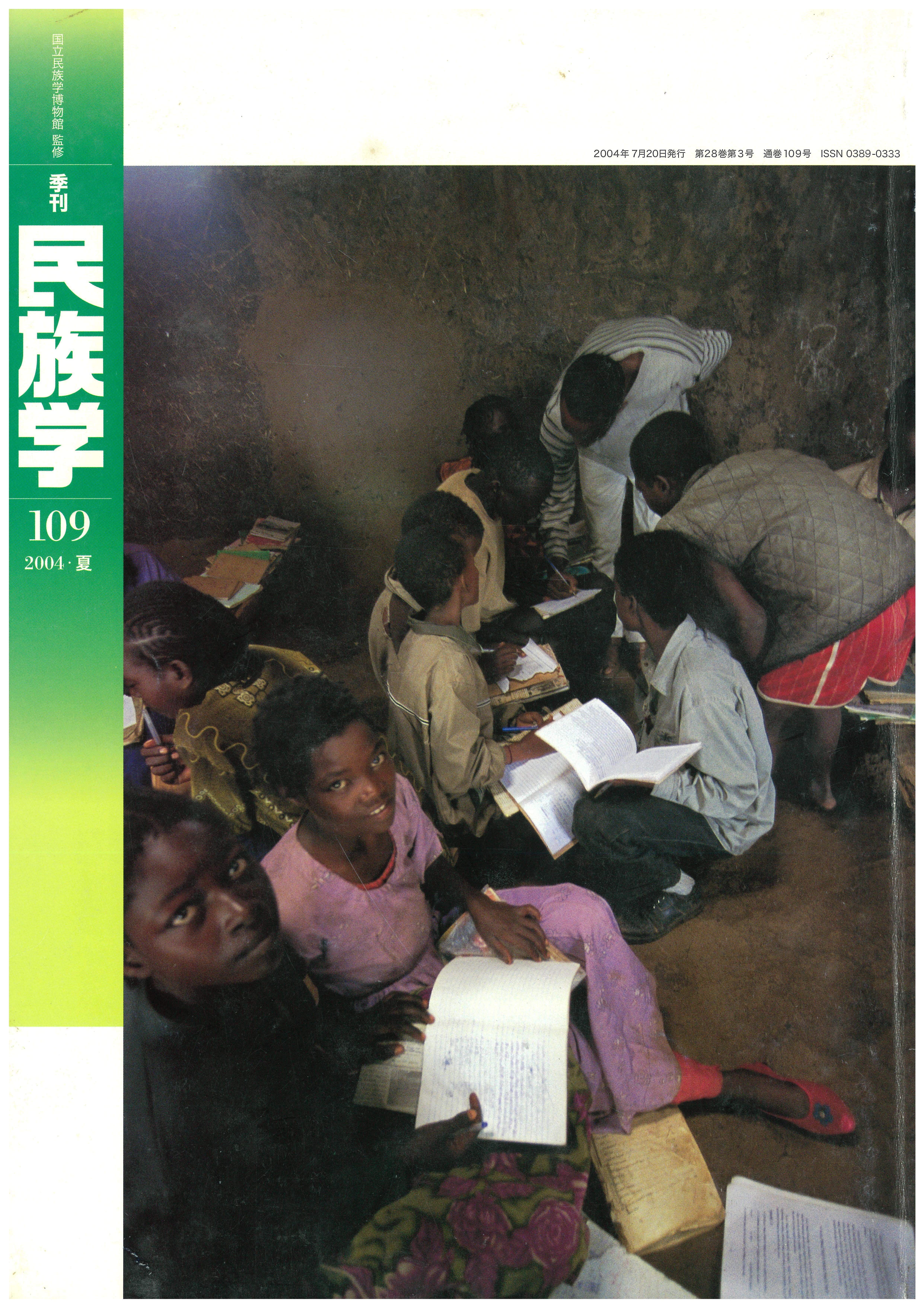

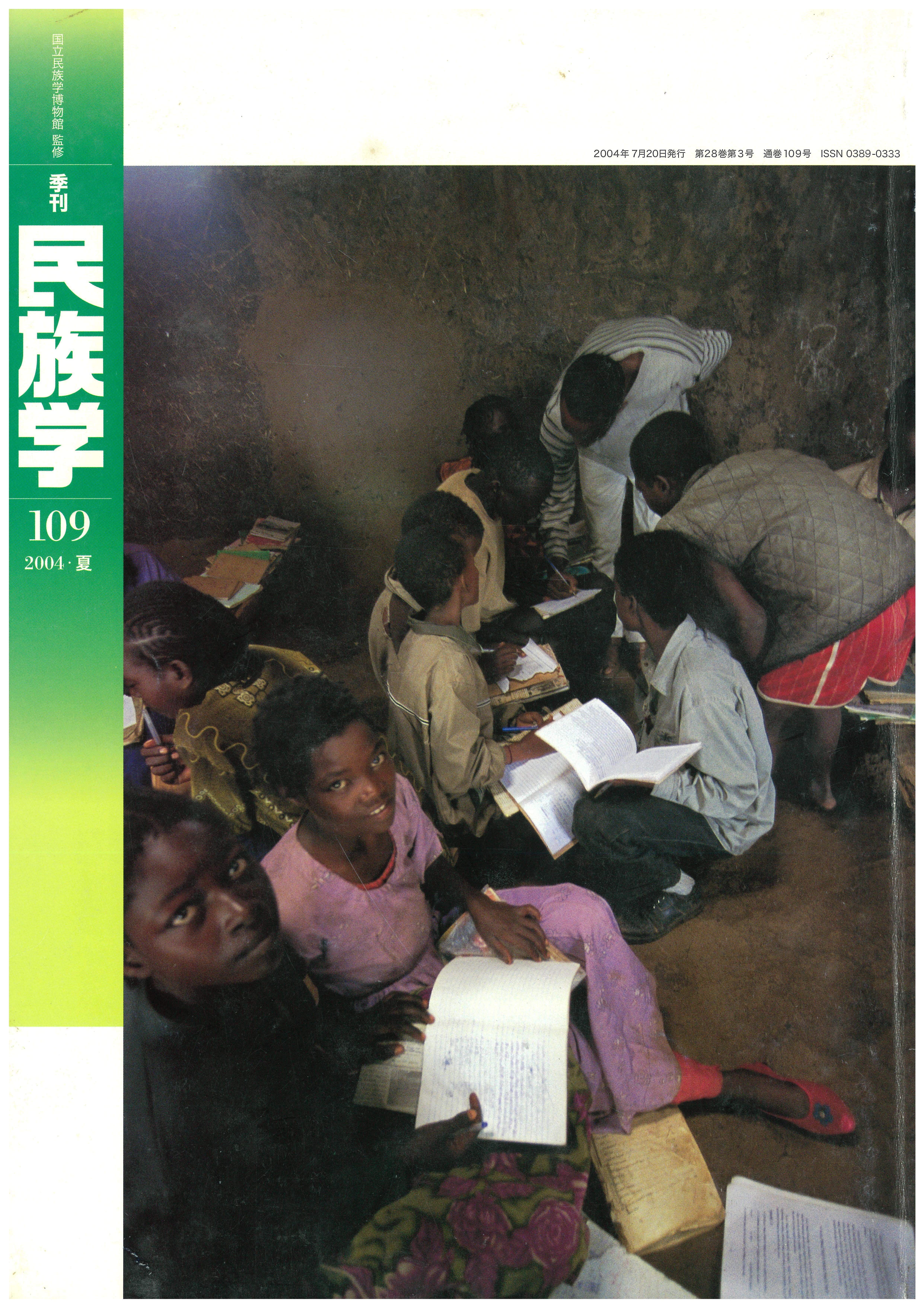

エチオピア西南部、ハナの小学校

福井勝義

特集 人はなぜ戦うのか

「簡単に人を殺す」。1950年代に出た報告書に、そう書かれたボディの人びと。エチオピア西南部では、当時から、そして、いまも民族間の戦いが繰り返されている。そこにどのような論理がひそんでいるのか。「戦い」「暴力」「攻撃性」の問題は、テロと戦争で幕を開けた21世紀を生きるわれわれの眼前に大きく立ちはだかっている。人はなぜ戦うのか、なぜ殺しあうのかをエチオピア西南部で考える

戦いの底流をとらえるために 文・ 福井 勝義

彼らはどうして相互に戦い、殺しあうのか。そこには長い歴史的な過程で育まれてきた背景があるはずである。わたしたちは、たまたまある歴史の断面をみているにすぎない。その底流にふれることなしに、民族間の「戦い」は理解できない

攻撃される側とされる側 牧畜民ボディ 文・ 福井勝義

自動小銃、単発銃を手に、農耕民の村を襲撃するボディ。攻撃をうけた地を訪れ、話を聞くにつれ、農耕民の犠牲者がいかにおびただしいものであったか、その実態がかなり浮き彫りになってきた

戦いを奪われた民 農耕民マロ 文・ 藤本 武

いまから5年前、農耕民マロは突然の襲撃をうけた。襲撃者は銃で武装し、家畜、現金、物品を略奪し、引きあげていった。襲撃者は何者だったのか。なぜマロは襲撃をうけなければならなかったのか。いっぽう歴史をさかのぼることでみえてくる、彼らのべつの姿とは

銃はどこからきたか 文・ 増田 研

エチオピア西南部では、驚くほどおおくの銃が人びとの日常の風景のなかにみられる。これらの銃はどこからきたのか、どのようにひろまっていったのか

自然の要塞としての森 森の民マジャン 文・ 佐藤廉也

敵がどんな武器をもっていても、森に入りこめば、地の利はマジャンにある。彼らにとって、森は生活のためのあらゆる資源を供給してくれる恵みの場であると同時に、襲撃の恐怖から身を守るための天然の要塞である。そんなマジャンとアニュワ人の戦いのきっかけは、アニュワの男性によるマジャン女性のレイプ殺人事件だった

「殺し」を尊ぶ文化 農耕民バンナ 文・ 増田 研

かつてバンナでは、他集団の家畜を略奪し、「敵」を殺したものには特別の称号が与えられた。いまは、大きな戦いはなくなったが、男の子たちは、幼いころから小さな「殺し」に挑戦する。バンナでは、なにかの動物を殺すことに高い価値が置かれているのだ

戦う相手は敵か、隣人か 少数民族ムグジ 文・ 松田 凡

少数民族ムグジの戦いを考えるとき、近代戦争に慣らされたわれわれは、つい誤解をしてしまう。けっしてそれは民族同士の全面戦争ではない。戦いには明瞭な大義名分も、勝ち負けもない。では、彼らが戦うのはなんのためか

我らと彼らのあいだ 文・ 福井 勝義

戦い、殺しあう人びと。その背景には、地球上の多くの社会で長い歴史的過程のなかで育んできた、みずからの帰属性をその社会に見いだすような、また「他者」に対して排他性を示していくような「統合と排他性」にかかわる文化装置があるのではないか

南半球ワイン紀行 第5回

お肉の国のナチュラルなワイン

森枝 卓士

世界屈指のワイン産出国、アルゼンチン。国土の二割を占める大平原パンパでは、さかんに放牧がおこなわれている。もちろん、食の中心は、肉、肉、肉。そして、アンデス山脈の麓にひろがるブドウ畑からは、人びとの食生活のバランスをとるかのように、「体によい」ワインが生まれてくる

モアイ幻想

文・山口 由美

写真・飯田 裕子

南太平洋の絶海の孤島、南緯27.9度、西経109.23度に位置するイースター島。1995年にユネスコから世界文化遺産に指定されたが、島の文化を代表するモアイ像以外には、さしてみるものもなく、楽しむ場もない。それでも、モアイ像をひと目みたいがために、年間2000人弱の日本人が訪れる。いったいなにがそこまで日本人をひきつけるのか。日本人観光客が抱く幻想と島の魅力にせまる

森が語る地球の素顔

河野 昭一

森の木を薪にして燃やし、暖をとり、煮炊きをする。有史以前から、人は森に深く依存して生活をしてきた。その日常的な森の資源の消費に、さらに近年、国家レベルの大規模な伐採がくわわり、豊饒の森とよばれた山野の木々はいま無惨な姿をさらしている。便利さの追求の代償として、うしなったものはあまりに大きい