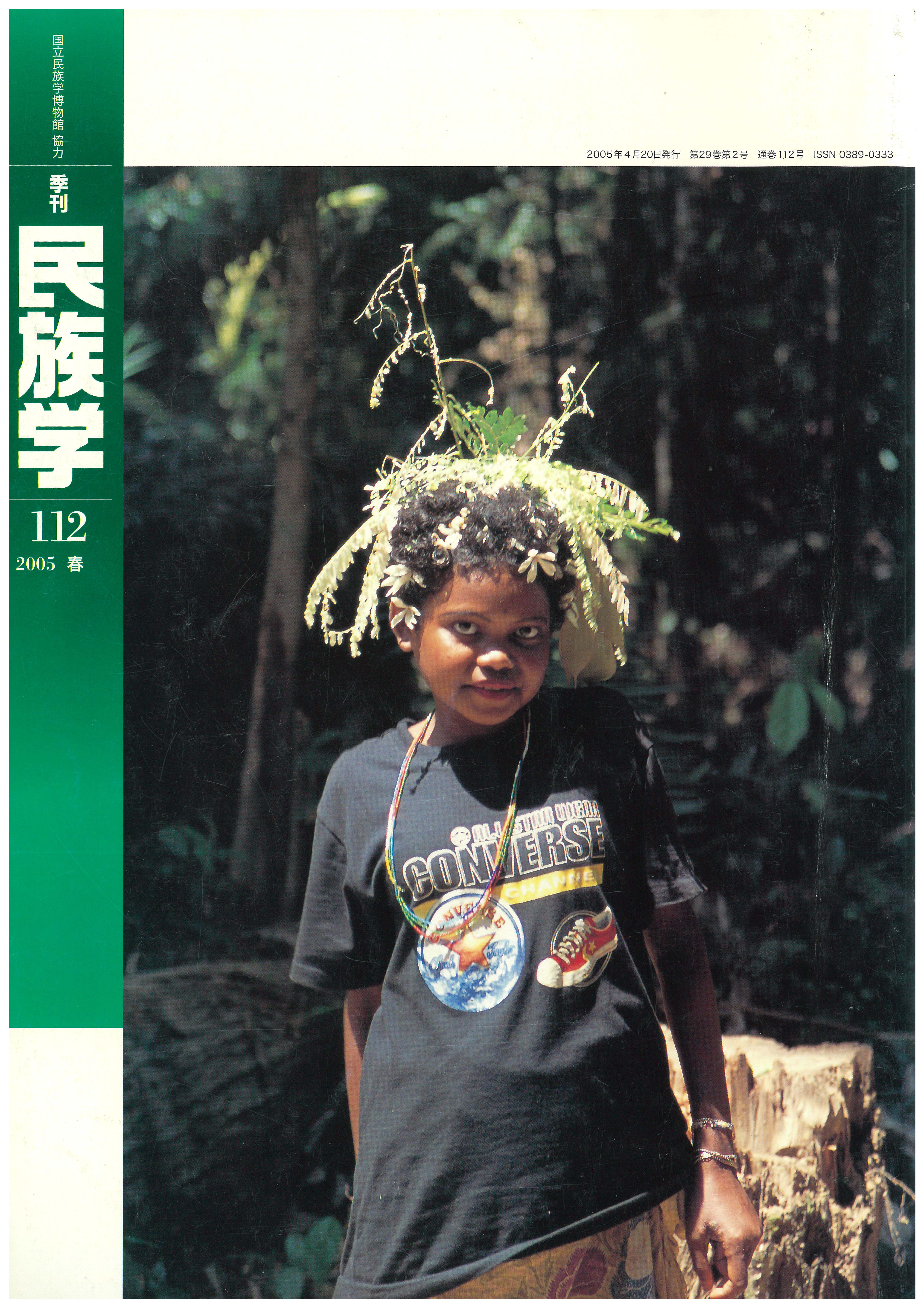

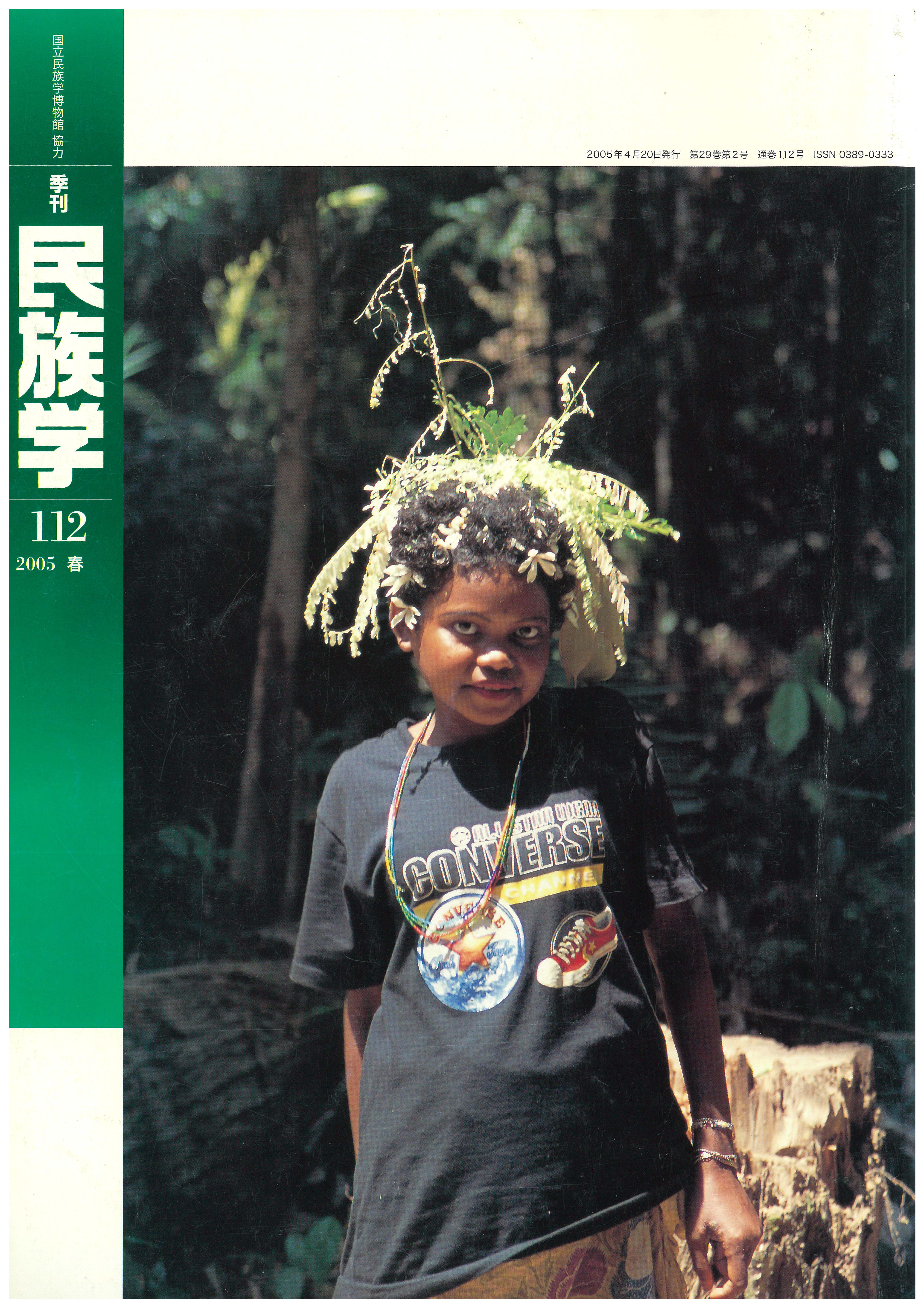

バテッの少女

文/写真・阿部 健一

特集 生物の多様性、文化多様性

近年、生物多様性を持続させるためには文化の側面を考慮に入れるべきだという見方がひろまりつつある。生物と文化の多様性について、世界的な共通認識を構築するために、アジア、オセアニア、そして日本における人類学的、生物学的事例から考える

多様性に、人類学的祝福を 地域で考える自然と文化 阿部 健一

現代の貧困とは、グローバリゼーションによるさまざまな多様性の喪失である。多様なものがぶつかりあい、触発しあい、そこからあらたな創造が生まれる。多様性こそ創造の源泉である。人類と生物にとっての、真のゆたかさの意味を問い直したい

熱帯魚の海 秋道 智彌

水族館だけでなく、一般家庭でも飼育されるようになった熱帯魚。その美しさと可愛さゆえに人びとを魅了し、みる人をはるかなサンゴ礁の海へと誘う。わたしたちが水槽のガラスごしに観賞する魚。その魚を漁民たちはどのような思いで獲っているのだろうか。商品化によって、魚は大切な食料から貴重な収入源へと変わった。熱帯の海で起こっている人と生態系の変貌とは

一様化してゆく日本の食 佐藤 洋一郎

「デパ地下」の食材をみていると、現代日本はグルメブームの究極にあるといって過言ではない。しかし、それは世界じゅうの食材を買い漁った結果であり、日本の土地で生産される食材の数はどんどん減ってきている。家庭で消費される食材も、ここ何十年かのあいだにどんどん失われてきた。日本の食はどこにいくのか、食と大地とのかかわりを考える

漆と工芸品 日高 真吾・土村 清治

南蛮貿易において、ヨーロッパ人好みの装飾を施し、盛んに輸出された日本の漆器。江戸時代には簡略化した漆工技術が廉価な日用什器を生み、ひろく親しまれた。漆工品は芸術品であり、実用品である。とかく芸術的な面だけに目がゆきがちな工芸の世界だが、ひとつの産業であることを忘れてはいけない。海の向こうに原材料のおおくを求めざるをえない今日、伝統の技術はいかに受け継がれてゆくのか

ムアンの歳時記 第2回

春を告げる嵐

樫永 真佐夫

イラスト・栗岡 奈美恵

東南アジア北部の山あいでの話。タイ系民族の人びとは、米を作っている盆地世界それぞれをムアンとよんできた。かつて日本兵も遊んだムアン・クアイの山で、村びとたちは焼畑をひらき、掘り棒を使って植え付ける。夜半には雷雨が春を告げる。若者には恋の予感も__ギエップ村の暮らしを伝えるシリーズ第2回

民族文学の父クロイツヴァルトとエストニア人

未来を信じる力を与えるもの

小森 宏美

19世紀、エストニアの人びとのアイデンティティ形成に力をつくした啓蒙運動家クロイツヴァルト。彼の作品が民族覚醒の時代や独立戦争をへて、いまなお読み継がれる理由はどこにあるのか

クメールの伝統織物

写真・大村次郷

インドシナ半島では、イカットとよばれる絣織の技術がうけ継がれてきた。糸をしばって染色し、織りとする技法である。カンボジアの風土から生まれた黄金色の繭。紡がれた糸は自然の染料で染められ、優美な文様の布に織り上げられる。内戦で途絶えかかった伝統の技法は、いま復興へと動きだした

東南アジア織物文化におけるカンボジア チャム・マレー人の技術を中心に 岩永 悦子

精密な括り技術、発色と文様の美しさで、カンボジアの絹緯絣はアジアの絣でも群を抜く。クメール人によって受け継がれ、高められた染織技術。その絣の最高傑作のなかに、ごくまれにイスラーム的モティーフが登場する。イスラーム化した少数民族マレー系チャム人たちの優れた技術によるものである

次代につなぐ、営みとしての染めと織り 伝統の知恵を育む森の再生 森本 喜久男

カンボジア文化の至宝、古代寺院アンコール・ワット。壮大な石造伽藍がそびえ立つ古都シャムレアップの町で、いまクメール伝統織物が復興されている。技術の伝承だけでなく、素材となる木や植物を植え、森をつくり、そこで働く女性たちの自立をめざす。自然と人が一体となった「再生」のプロジェクトである