特集 日本料理を食べる人びと

いま、日本食が世界にひろがっている。日本料理はきわめて文化的しばりのつよい食品で、それほどのユニバーサル性をもつとは思われていなかった。それなのになぜ世界で受け入れられたのか、そのことが日本料理の将来にどう影響するのか、たいへん興味をそそられる。この特集では、現地で活躍する研究者の報告と、将来の戦略を考えている日本料理関係者の意見をうけ、それに基づいて日本食の世界拡散の意味を明らかにしたいと考えている

ムアンの歳時記 最終回

実りのよろこび

樫永 真佐夫

イラスト・栗岡 奈美恵

東南アジア北部の盆地の一つ、ムアン・クアイ。山裾に高床家屋が連ねる黒タイの村々。陽光が降り注ぎ、盆地一面が黄金色に色づく10月、ギエップ村は活気に満ちあふれる。家族総出で田んぼの刈り入れ、脱穀、風選、貯蔵・・・農作業が一段落すると、男たちは家の建て替え、女たちは染め織りに大忙し。新米を炊き、新築祝い、婚礼があいつぐ。宴の酔いも醒めやらぬうち、年の瀬が迫り、ムアンの一年がひとめぐり。おこわの味と香りを懐いつつ夢語る最終回

西双版納に焼畑を求めて

森林破壊の現実

福井 勝義

飛行機からみえる西双版納の山々の荒廃ぶりは、目を覆うばかりである。かつて日本人の「原郷」として、ロマンをかりたてたこの地は、焼畑の終焉とともに、大きな転換期を迎えつつある

新連載 海人万華鏡 第1回

羅臼の海人は国境の民、花咲漁港は国境の町

文・あん・まくどなるど

写真・礒貝 浩

海が創る、あるいは創らせている空間には、陸の存在を吸い込んでしまう力があるように思う。その世界に引きこまれれば引きこまれるほど、地球が水球に見えたりするときがある

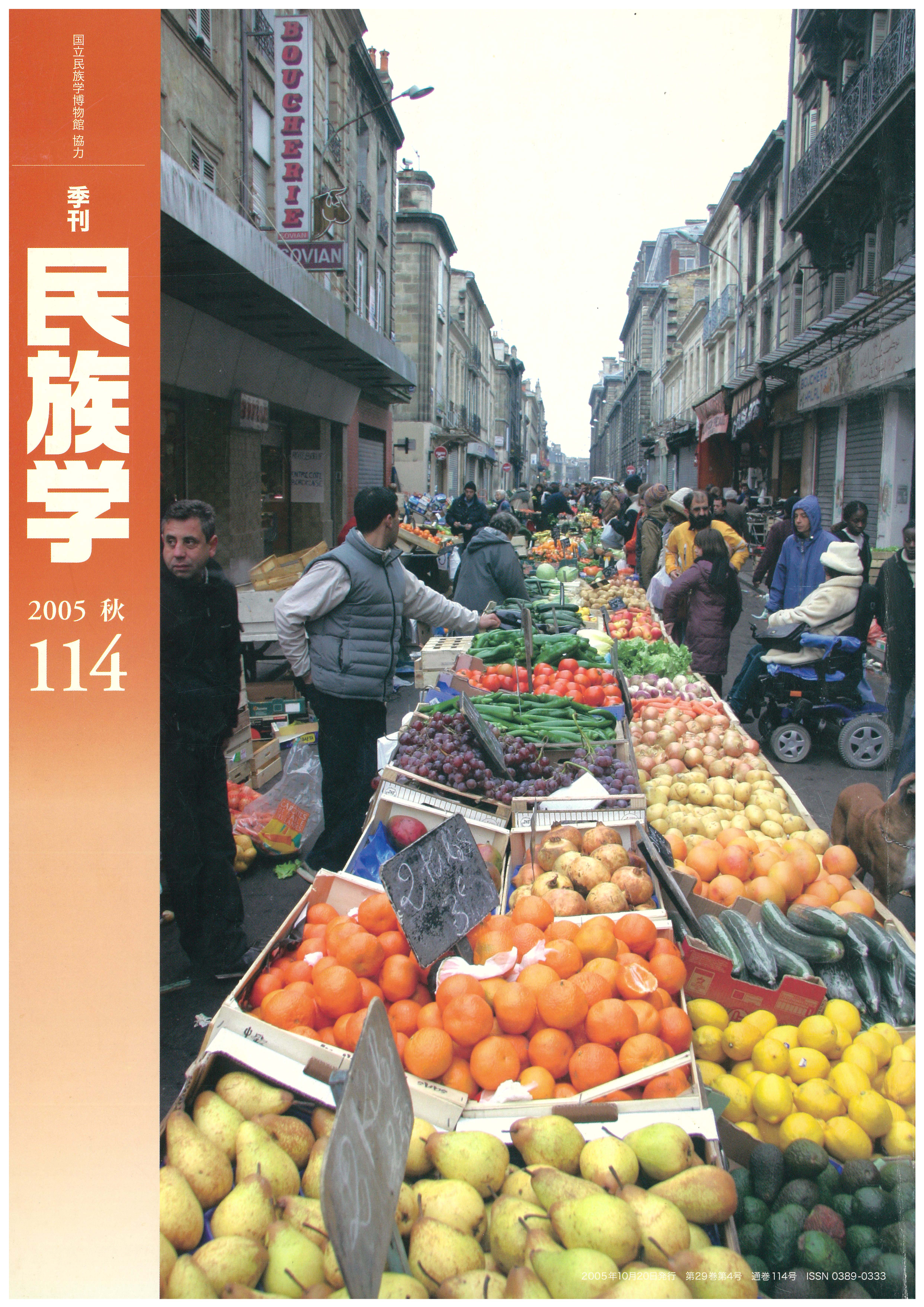

南半球ワイン紀行・番外編

「旧世界」の伝統から生まれる新しいワイン

森枝 卓士

良質なワインを求めて南半球をめぐる旅は、世界に冠たるワイン産地フランス・ボルドーへと帰結する