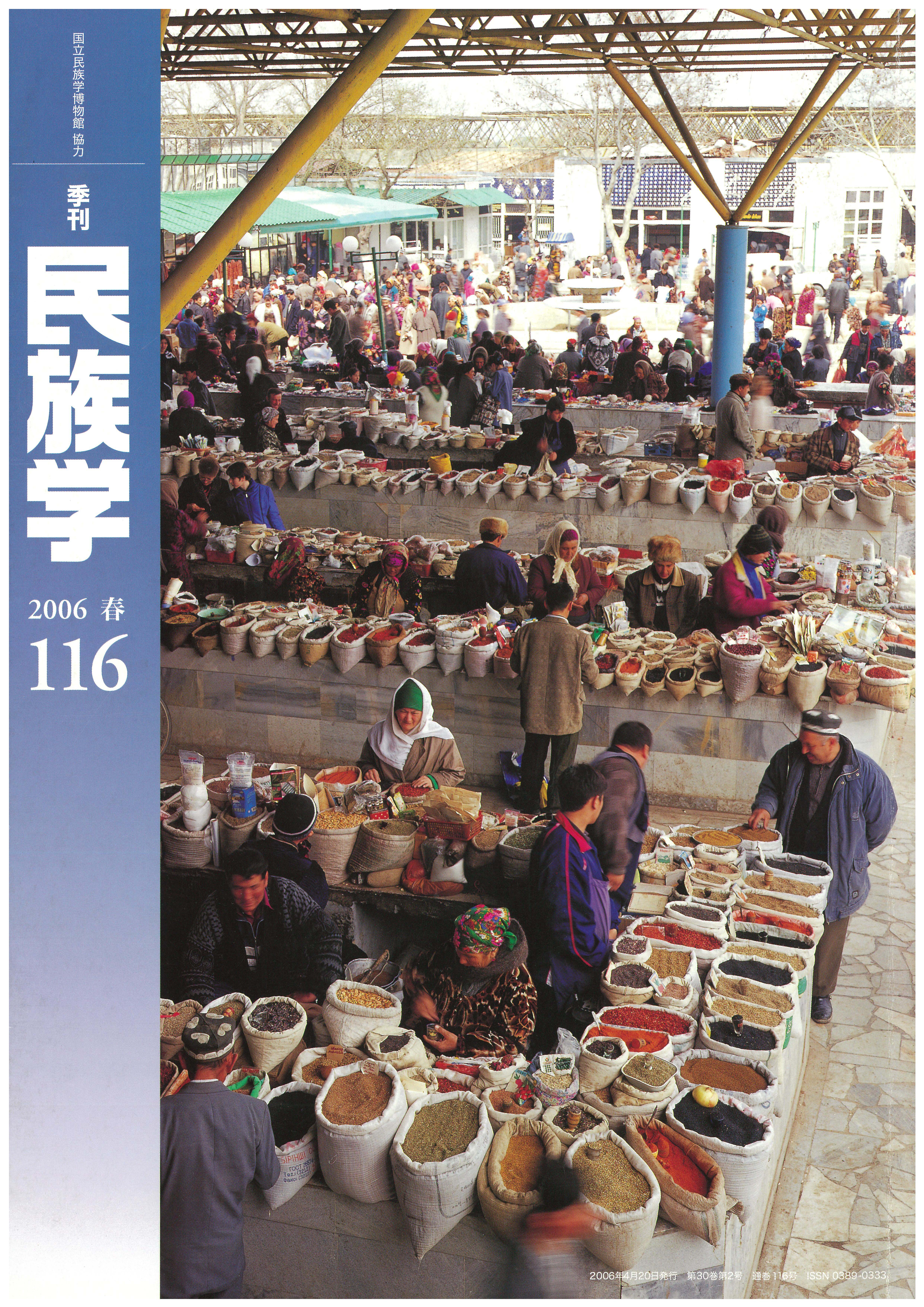

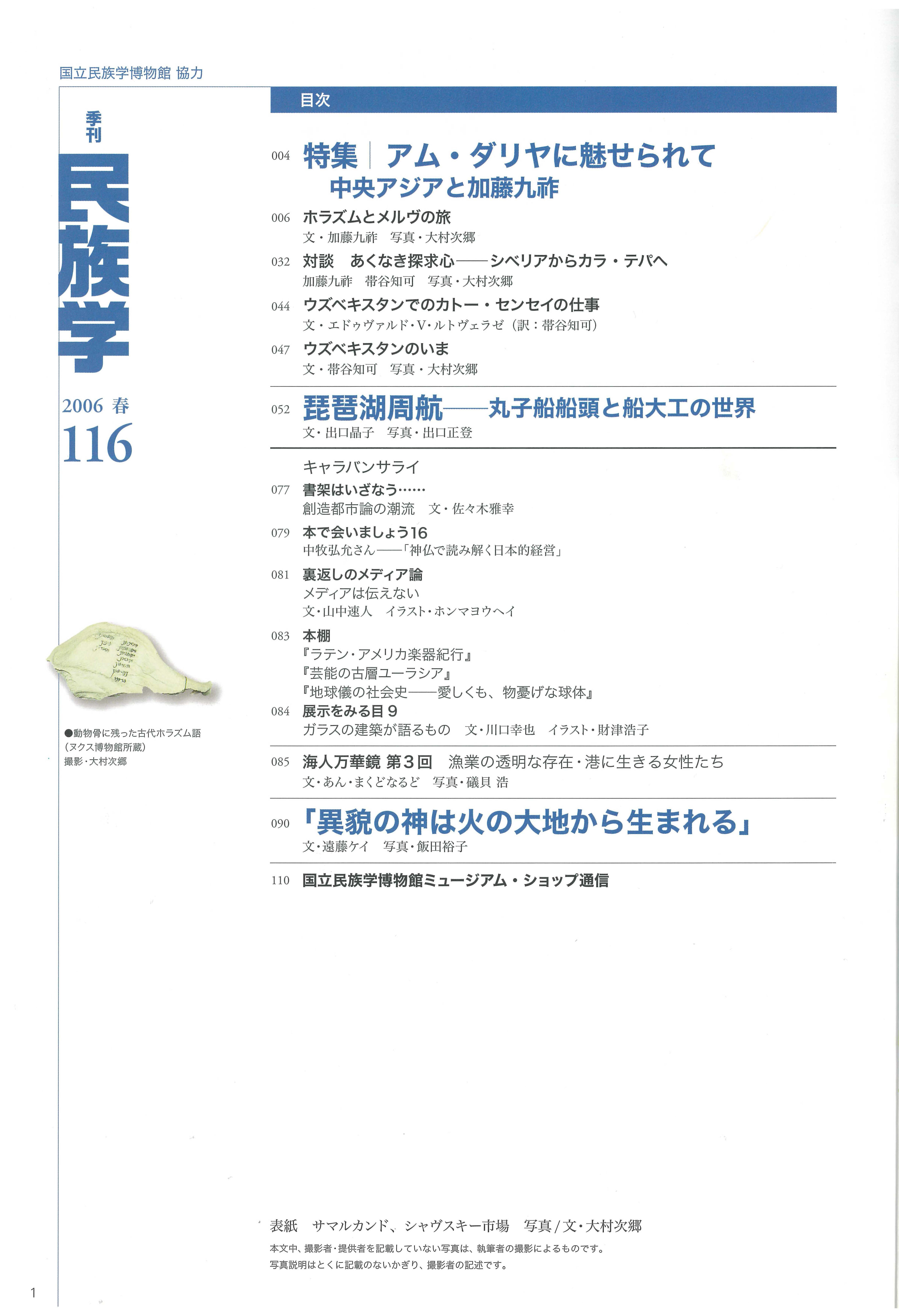

サマルカンド、シャヴスキー市場

文/写真・大村次郷

特集 アム・ダリヤに魅せられて

中央アジアと加藤九祚

文・加藤 九祚

写真・大村 次郷

君は、はるばる日本からやって来て、スルハンダリア地方の古いダルベジン・テパやカラ・テパで考古学的発掘に従事している加藤九祚氏について聞いたことがあるかもしれない。彼の犠牲的精神に富む、広範な知識は、われわれの歴史全体や古代の遺跡を含むのみならず、文化的・精神的遺産に関しても深い理解を示している。加えて、これらの事物を外国の人びとに伝えることに大きく貢献し、また、ウズベキスタンと日本両国の学問的関係を発展させることにおいても実りおおい成果をあげたことにより、ウズベキスタン共和国の大統領令に基づいて〈友好〉勲章をさずけられた。ウズベキスタン小学六年生、公民教科書に掲載された加藤九祚先生の紹介(『VATAN TUYG`USI 6』 2002)

ホラズムとメルヴの旅

文・加藤 九祚

写真・大村 次郷

中央アジアの砂漠地帯を流れる大河アム・ダリヤ。古来、流域の人びとの暮らしに潤いを与え、多様な勢力の衝突点ともなってきた。古代からの人びとの営みに思いを馳せつつ、環境破壊が深刻な河口の地、アラル海を目指して旅を続ける

対談 あくなき探求心 シベリアからカラ・テパへ 対談・加藤 九祚×帯谷 知可

写真・大村 次郷

加藤九祚氏のように遠いふるさとからやって来て、ウズベクの田舎で学問的探求にたずさわっている学者は稀だろうか?この人物は、われわれの国や人びとを心から愛しており、われわれの母国語を自由に話すことができ、われわれの歴史についてどんな人とも議論をたたかわせるだけの知識があり、そしてわれわれの国を高く評価し、尊重している。ウズベクの人びともまた、彼を敬愛するがゆえに〈ドムラ(先生)〉とよんでいるのだ。

琵琶湖周航

丸子船船頭と船大工の世界

文・出口 晶子

写真・出口 正登

近世より引き継がれた琵琶湖の丸子船水運。二〇〇一年、最後の船頭が船を降り、二〇〇六年、丸子船を手がけた棟梁は九三歳をこえた。舟運を通してつむがれた生活世界は、近現代のウミ・山・里のネットワークの伸縮を映しだす。人の語りに耳すそ、湖うみの水際みぎわに足はこぼ、山のかなたへ手をかざそ。

異貌の神は火の大地から生まれる

文・遠藤 ケイ

写真・飯田 裕子

パプアニューギニアの、ニューブリテン島ラバウルで、年1回開かれるマスク・フェスティバル。民族ごとに、独自の化粧と装いをこらした人々は。夜更けまでかがり美を囲み、熱狂の唄と踊りを繰り広げる。密林の化身のような草簑と、色とりどりの化粧、仮面、羽根飾り。見る者を興奮と陶酔の渦に巻き込むその風貌は、超自然的な力への畏れが生みだした想像力の産物なのか

【地域(国)】

東アジア(日本)

東南アジア(パプアニューギニア)

中央アジア(ウズベキスタン、トルクメニスタン)