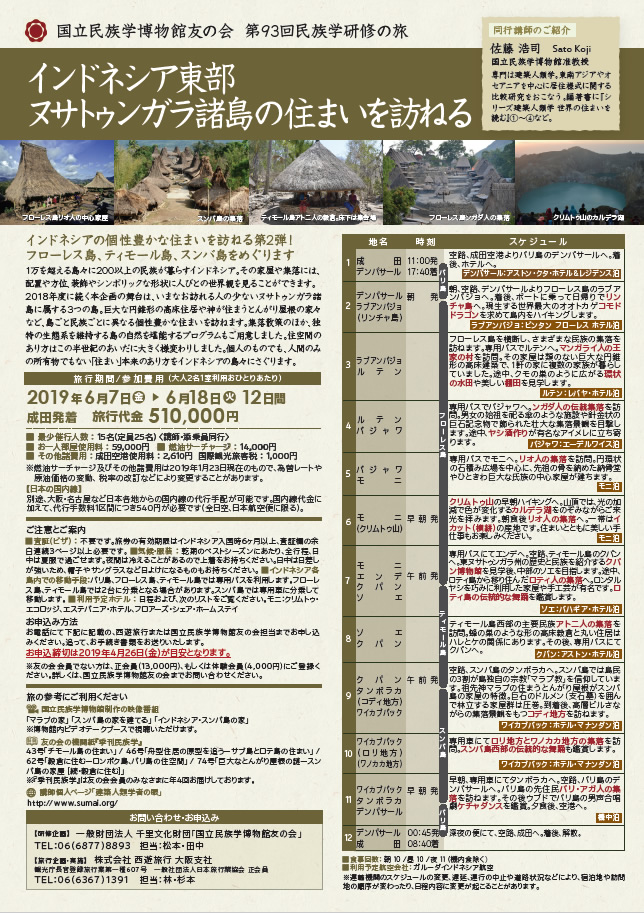

タイトル

インドネシア東部、ヌサトゥンガラ諸島の住まいを訪ねる

内容

インドネシアの個性豊かな住まいを訪ねる第2弾!

フローレス島、ティモール島、スンバ島の3島が舞台です。

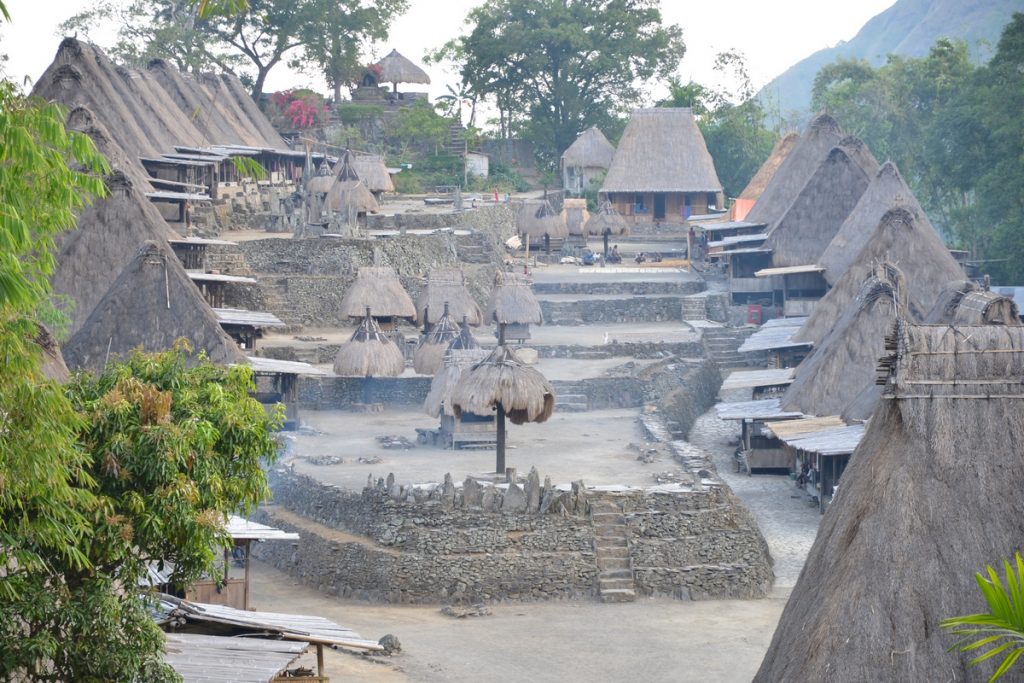

1万を超える島々に200以上の民族が暮らすインドネシア。その家屋や集落には、配置や方位、装飾やシンボリックな形状に人びとの世界観を見ることができます。

本企画の舞台は、いまなお訪れる人の少ないヌサトゥンガラ諸島に属する3つの島。フローレス島、ティモール島、スンバ島を訪ねます。巨大な円錐形の高床住居や神が住まうとんがり屋根の家々など、島ごと民族ごとに異なる個性豊かな住まいを見学します。集落散策のほか、独特の生態系を維持する島の自然を堪能するプログラムもご用意しました。

住空間のあり方は、この半世紀のあいだに大きく様変わりしました。個人のものでも、人間のみの所有物でもない「住まい」本来のあり方をインドネシアの島々にさぐります。

ご不明な点がありましたら、事務局までお問い合わせください。詳細が必要な方には旅程を記したチラシを郵送いたします。

講師

佐藤 浩司(国立民族学博物館准教授)

期間

2019年6月7日(金)~6月18日(火) [12日間]

申込締切

2019年4月26日(金)

定員

25名(最少催行人数15名)

参加費用

510,000円(他、空港使用料等が必要です)

備考

■お一人部屋(有料)のご希望もうけたまわります。

■正会員、体験会員にご登録いただくことで一般の方もご参加いただけます。