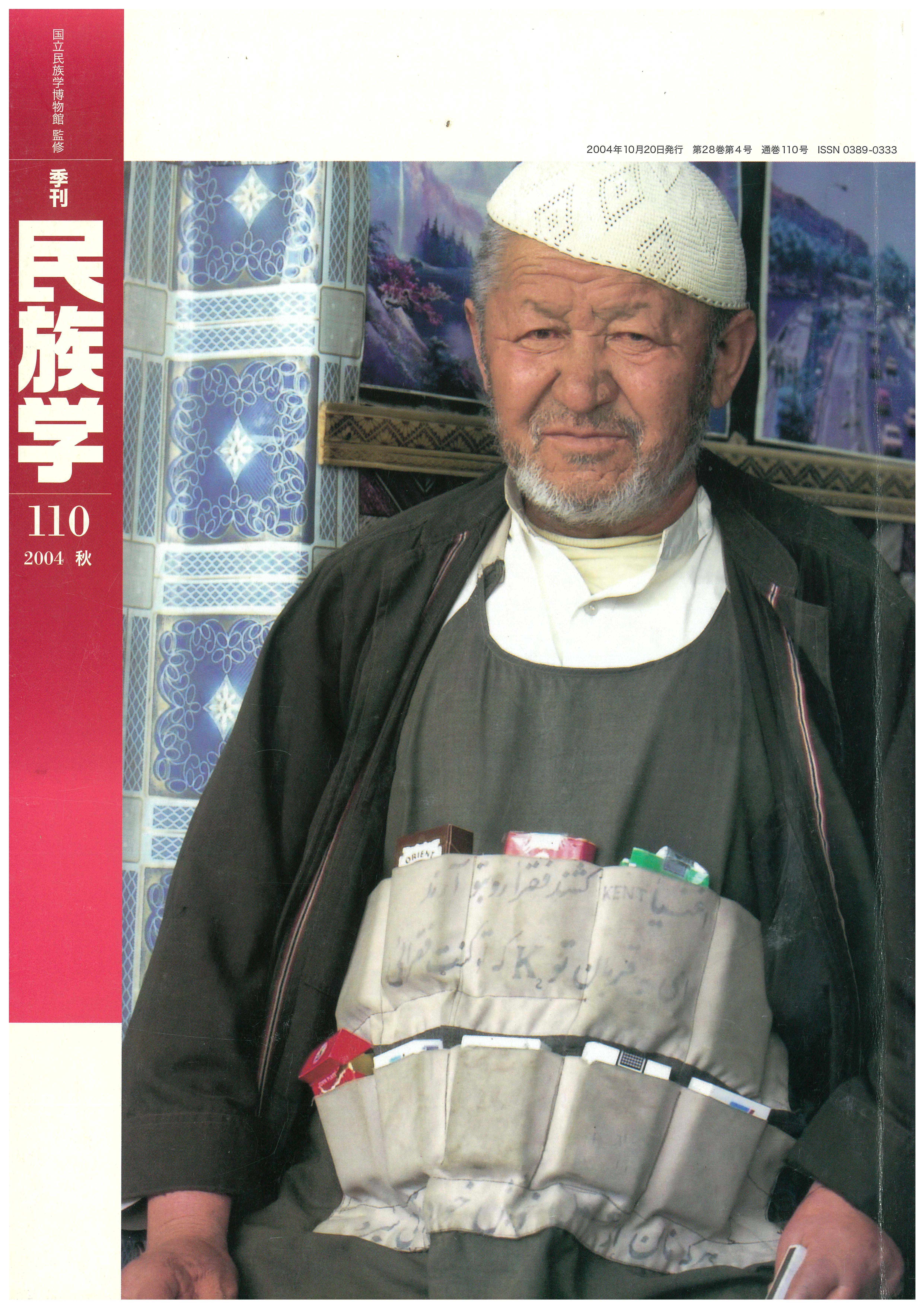

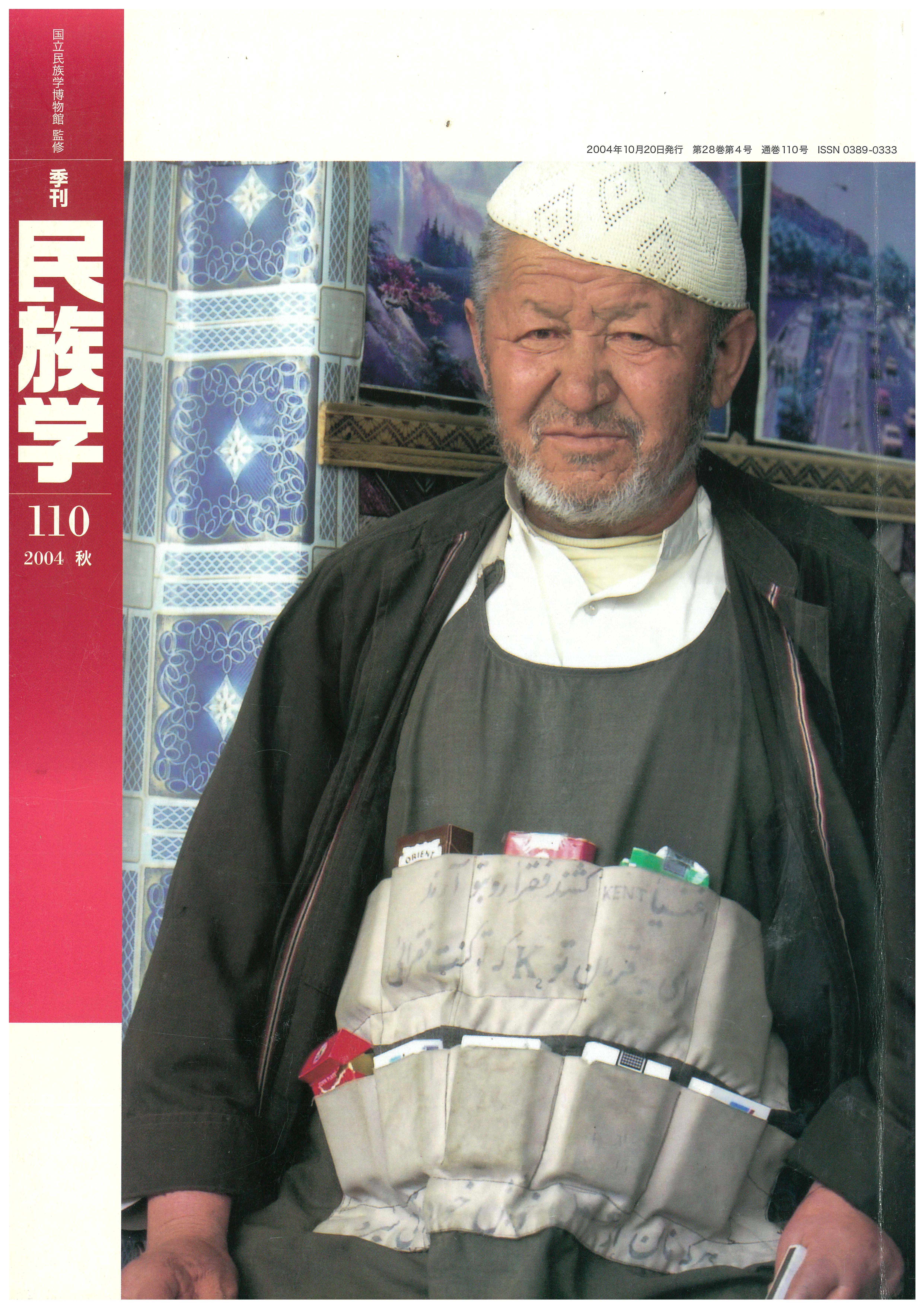

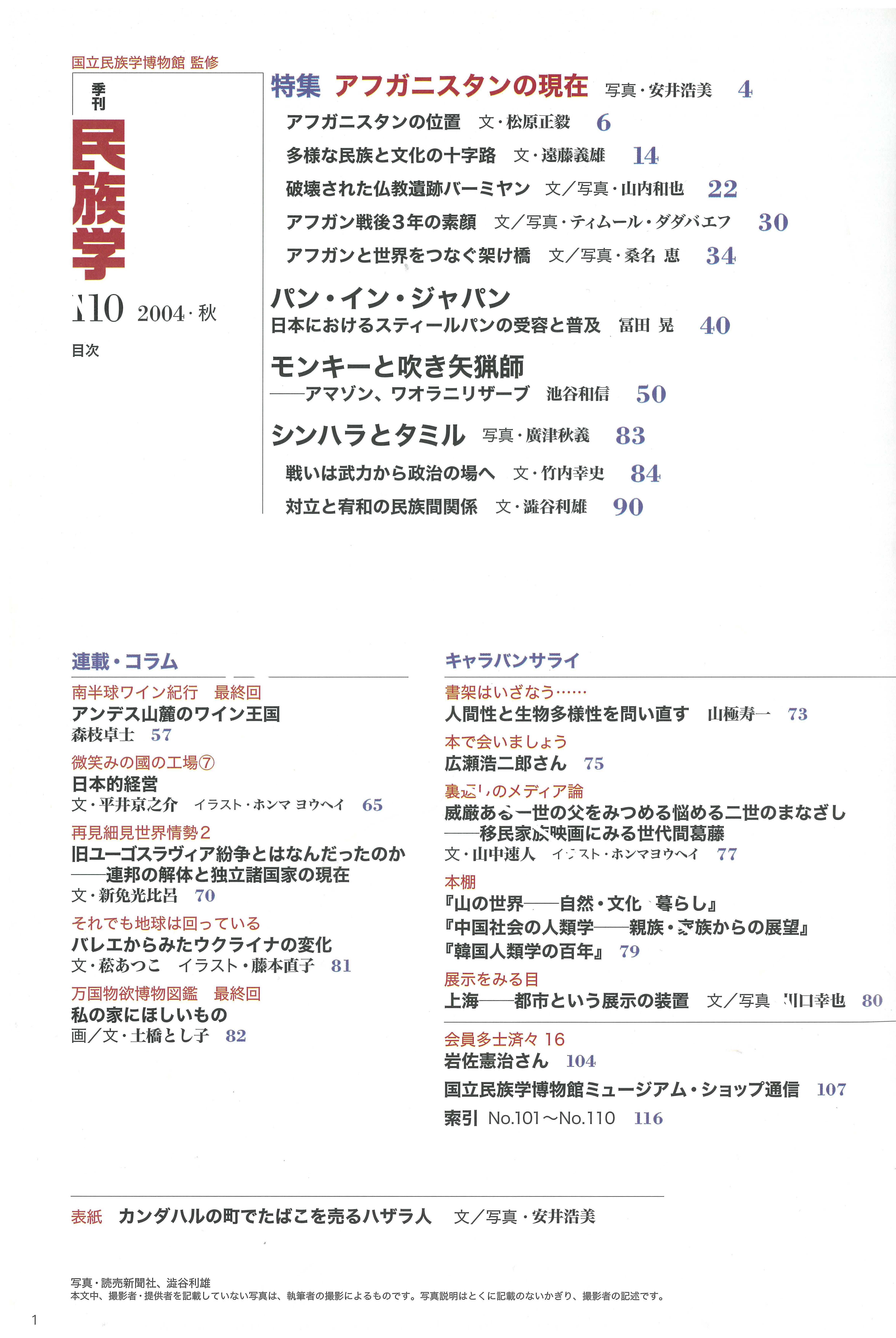

カンダハルの町でたばこを売るハザラ人

安井浩美

特集 アフガニスタンの現在

写真・安井 浩美

いま地域紛争が頻発している。紛争の背景には、それぞれ地域固有の問題がひそんでいる。紛争への理解は、その地の歴史、風土、そして人びとの暮らしぶりを知り、継続的に関心をもちつづけることからはじまる。世界の目が中東地域やあらたな紛争にそそがれている現在、あらためてアフガニスタンをみつめなおす

アフガニスタンの位置 文・松原 正毅

ユーラシア中央部の内陸国アフガニスタン。建国以来、民族、宗教、政治的対立からさまざまな錯綜した事象が生みだされる地域であった。そこはまた、つねに巨大な権力が膨張する接点にも位置していた。

多様な民族と文化の十字路 文・遠藤 義雄

破壊された仏教遺跡バーミヤン 文/写真・ 山内 和也

2001年春、タリバン政権によるバーミヤン遺跡破壊の映像は世界につよい衝撃を与えた。アフガニスタンのみならず、人類にとっての文化遺産が、永遠に失われてしまったのである。

アフガン戦後3年の素顔 文/写真・ティムール・ダダバエフ

タリバン崩壊後、アフガン社会はどのように変化してきたのか。人びとは自由を取り戻すことができたのだろうか。

アフガンと世界をつなぐ架け橋 文/写真・ 桑名 恵 みずからのくらしを語る目は、プライドと前向きな輝きを放っていた。そこには、ほかの国の国内避難民キャンプでは感じられなかった、女性の凛としたつよさがあった。

パン・イン・ジャパン

日本におけるスティールパンの受容と普及

冨田 晃

スティールパン(別名スチールドラム)。日本では、このカリブ海生まれのドラム缶製打楽器が、コンサートホールで鳴ることはあまりなく、かといって発祥の地のようにカーニバル文化としてでもなく、「南の楽園」というイメージや「国際親善」「教育」「市民活動」」などの枠組みをとおして紹介・受容されている。そのときわれわれ日本人は、なにを消費し、なにを創造/想像しているのだろうか。

モンキーと吹き矢猟師

アマゾン、ワオラニリザーブ

池谷 和信

エクアドルアマゾンに暮らす先住民、ワオラニ。吹き矢猟を営む彼らの生活は、動物とペットを二分して考えるわたしたちには想像をこえるものであった。

南半球ワイン紀行 最終回

アンデス山麓のワイン王国

森枝 卓士

アンデス山脈と太平洋。自然の要塞に囲まれて、丈夫に育つブドウの苗木。100年の歳月を経ても、ゆたかな実りをみせている。ワイン王国チリは、良質で安定した生産力を誇り、世界の供給地として注目を集める

シンハラとタミル

写真・廣津 秋義

19年にもおよび、アジアでもっとも長い内戦といわれたスリランカ政府とタミル人武装勢力とのあいだの戦い。2002年9月からはじまった和平交渉は、その後、一進一退を繰り返している。そんななか、本年4月に総選挙がおこなわれ、対タミル強硬派の大統領派が勝利した。和平の行方はどうなるのか。シンハラとタミル、そもそもこのふたつの民族は、どのような歴史を歩んできたのか