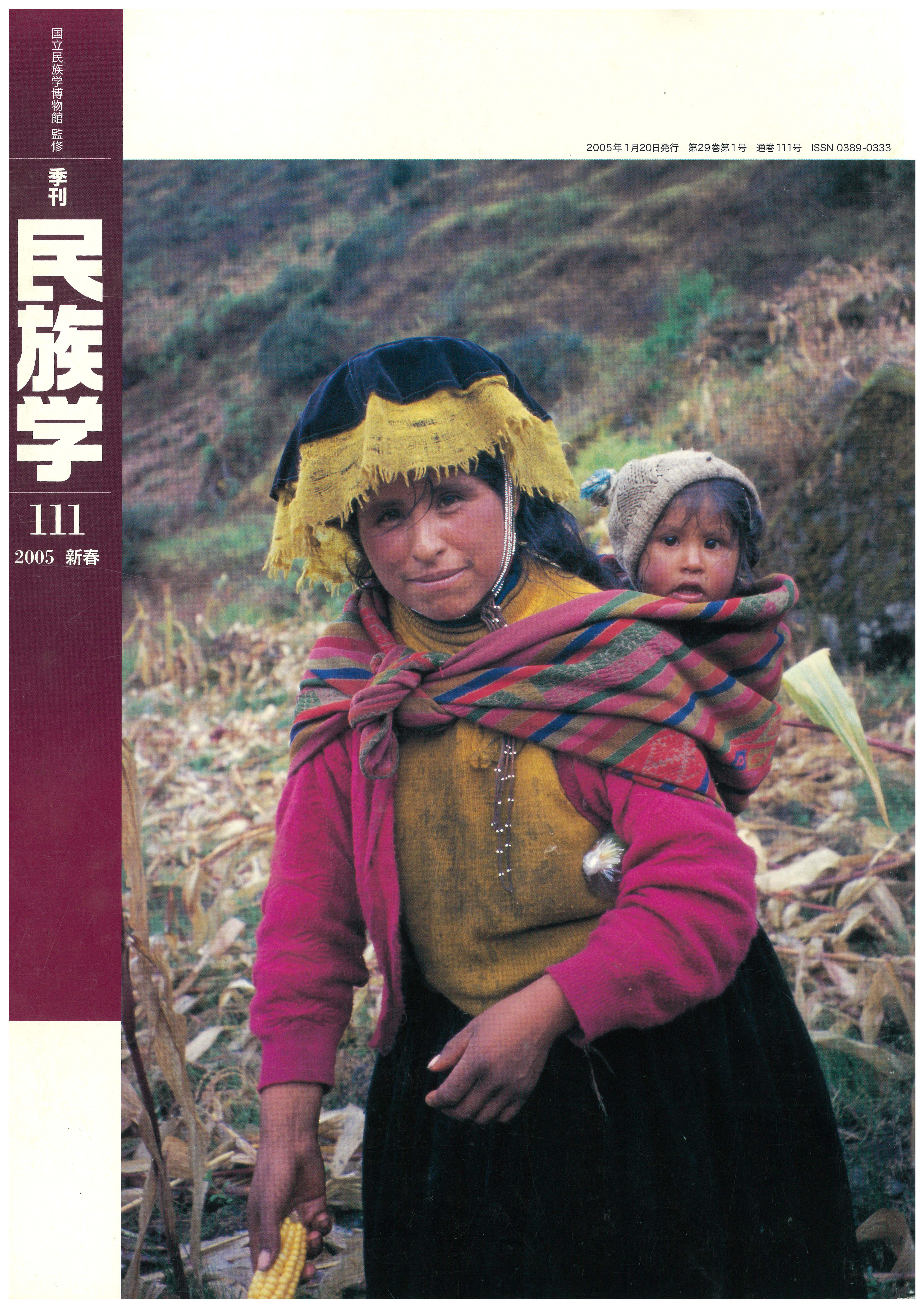

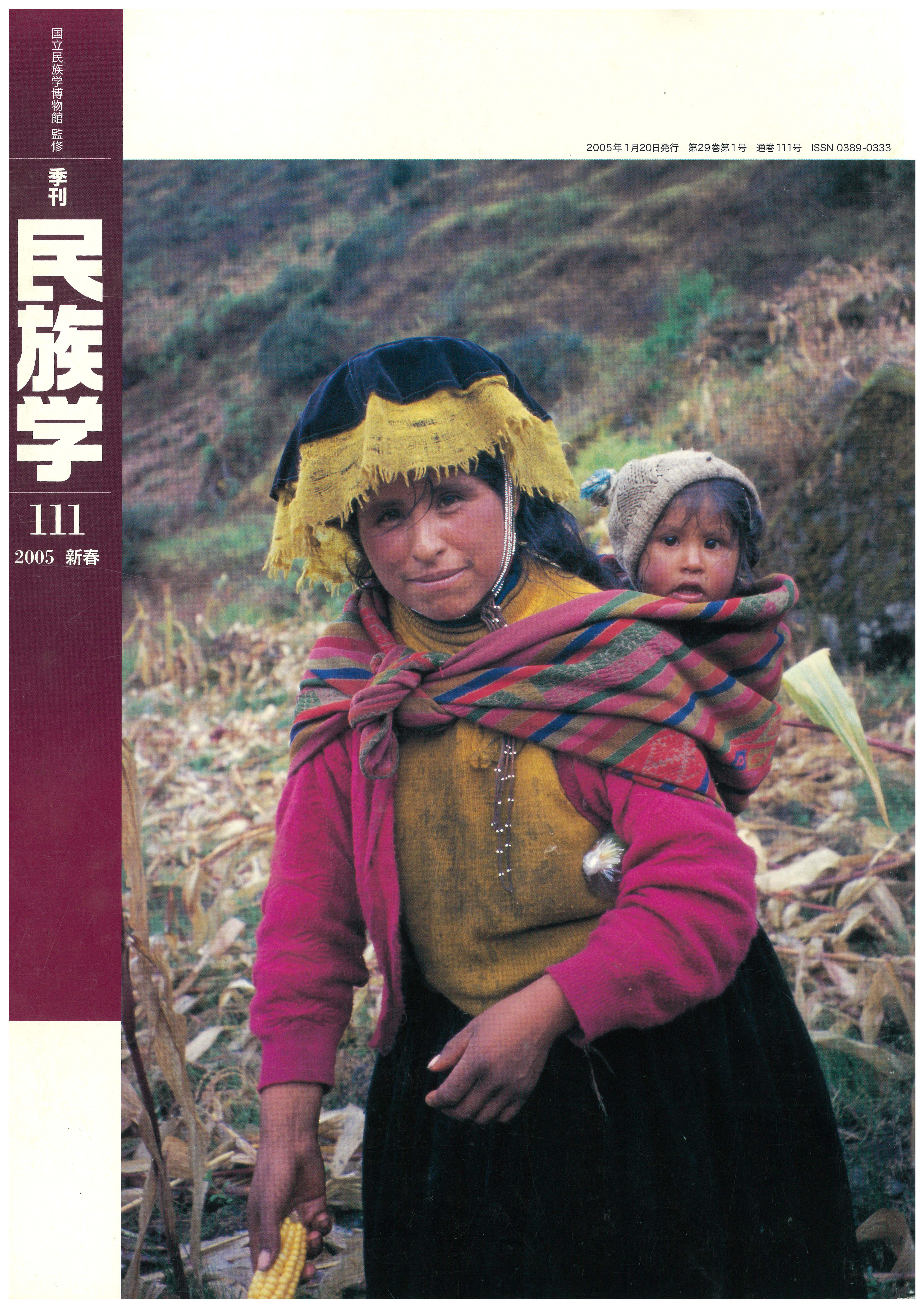

マルカパタ村のヨネちゃん

山本 紀夫

特集 人と自然との共生

人びとは地域に根ざした「在来の知」により、自然とゆるやかに接し、共生してきた。近年の高度な技術発展と大規模開発は、この人の営みと自然とを切り離してしまったのだろうか。アンデス、ヒマラヤ、そして愛知県矢作川をとおして、人と自然のゆるやかな関係を考える

現代に蘇ったインカの知恵 稲村 哲也

アンデスの草原を人びとは駆け抜ける。はるかインカ時代におこなわれていたビクーニャの追いこみ猟「チャク」の復活である。自然をゆるやかに管理し利用する古代の知恵が、現代社会に蘇ったのだ。その姿がわたしたちに告げているものは何であろうか

アンデスとヒマラヤにおける自然のゆるやかな管理 稲村 哲也 山本 紀夫

アンデスとヒマラヤ。この二つの高地には多様な自然環境が狭い範囲に凝縮されているという共通の特徴があるいっぽう、緯度の差などがもたらす、大きな違いがある。人びとは、それぞれの地域の環境に順応し、自然と共生してきたのである

ヒマラヤから矢作川へ 半栽培とやわらかな自然とのかかわり 文/写真・古川 彰 写真・横井 恭夫

ヒマラヤと愛知県矢作川。地理的にも文化的にも大きく隔たったこのふたつの地域を結び付けるものはいったい何であろうか。そこには、現代社会に生きる、人びとの共通した叡知がある。

水産資源の持続的利用を目指して 文・芝村 龍太 写真・横井 恭夫

川岸ではおおくの釣り人が糸をたらしている。ひさしくみられなかったこの光景は、流域住民の目にどのように映ったのだろうか。彼らは、長年にわたり、川との多様なかかわりの回復をめざし、さまざまな取り組みをおこなってきたのである

多国籍ベースボールの時代

杉本 尚次

かつてアメリカにわたった移民たちがみずからのアイデンティティを確認するかのようにベースボールに熱中した。現在では国境を越えて、さまざまな人びとがベースボールに夢を求めて、アメリカにむかう。

ムアンの歳時記

第1回 ムアン・クアイの正月

文・樫永 真佐夫

イラスト・栗岡 奈美恵

ゆるやかな川がせせらぎ、田んぼのむこうには緑なす青垣、西日本の田舎にもありそうな、そんな盆地風景に東南アジア北部のあちこちで出会うだろう。タイ系の人びとは、国境と関係なくそのひとつひとつをムアンとよんできた。おらがくに、ムアン・クアイでの人の生き方を折々の慣習と行事からたどる

中国・旅游熱潮

新三峡にみるツーリズム産業の隆盛

文・高山 陽子

写真・鎌澤 久也

長江の自然と史跡が織りなす絶景は、むかしから人びとに愛でられてきた。巨大ダムの建設によって流域の景観は変わっても、依然として長江をゆく船旅の人気は高い。しかしその水底にはおおくの史跡と暮らしの記憶が沈む

京の神饌

文・岩井 宏實 写真・土村 清治 山崎 義洋四季折々、自然からうけた恩恵を神に捧げる神饌。京都には名だたる神社がおおく、神事・祭礼に献供される神饌も多彩である。その饗宴を通じて人がねがったのは、神との一体感をたしかめることであった