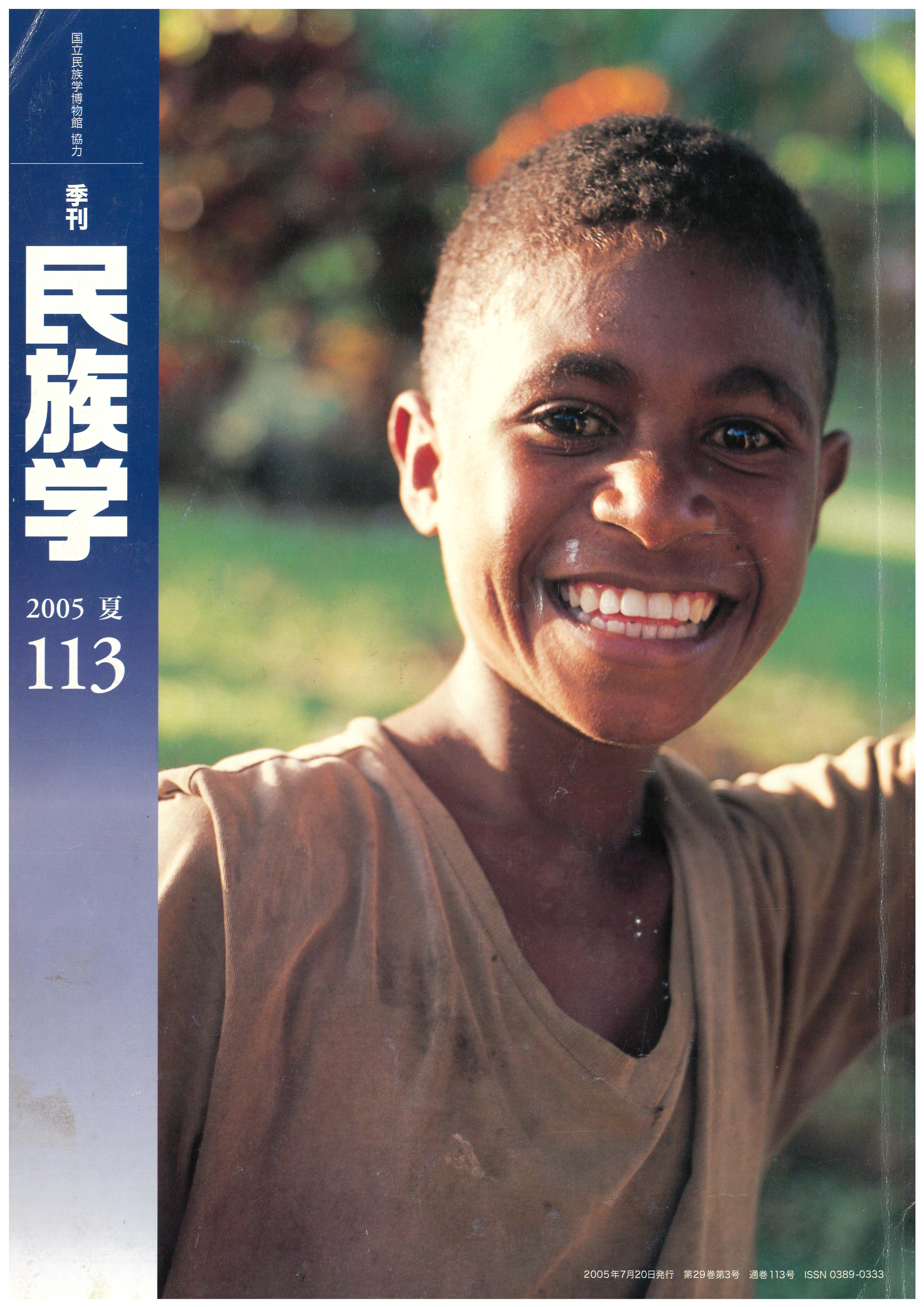

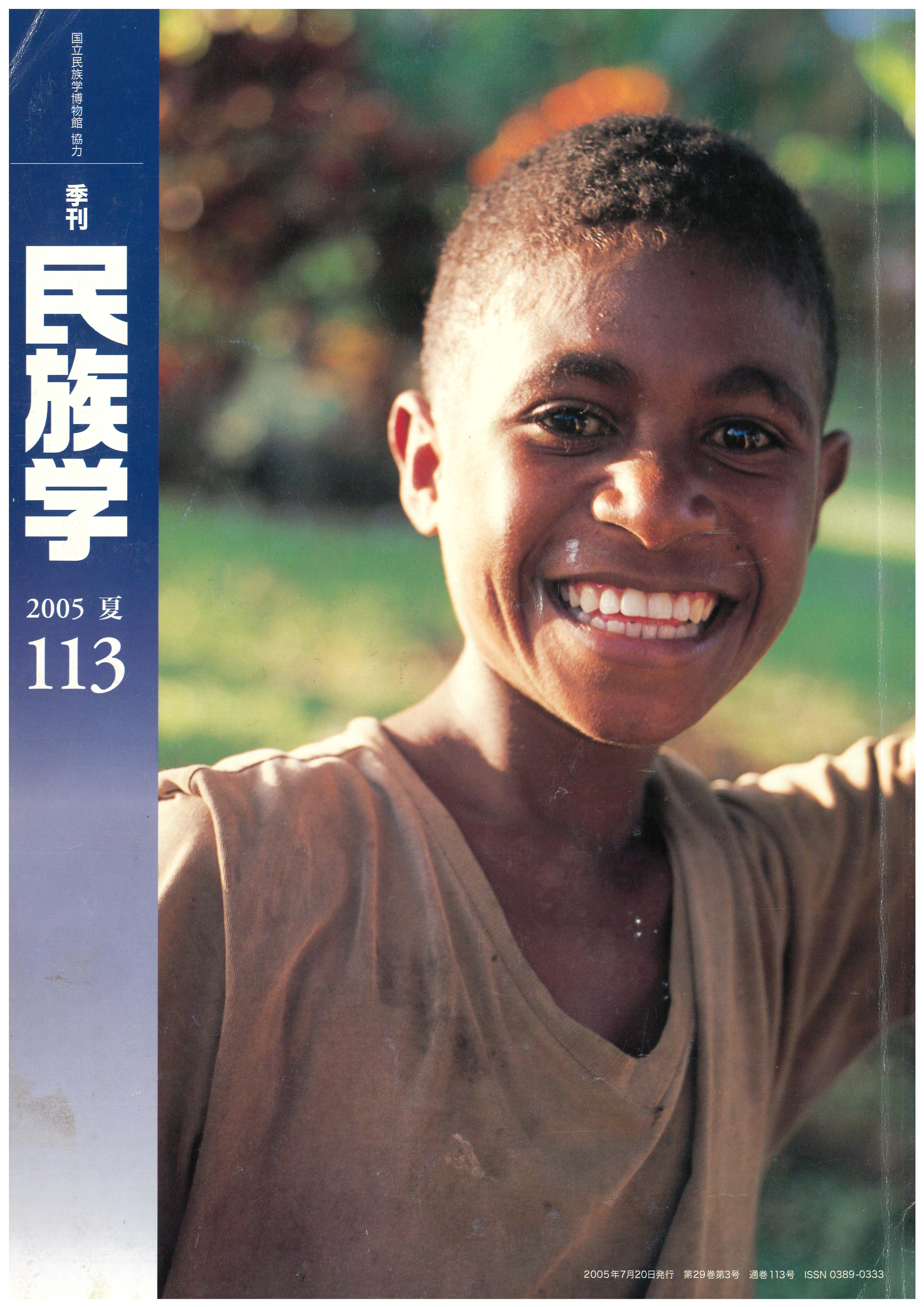

ツフィの少年

文/写真・飯田 裕子

ヤイラで過ごすトルコの夏

南 真木人

本郷 一美

遊牧民ヘムシンとラズは、夏を迎えると、家畜をひきつれて3000メートル級の山の上で過ごす。ヤイラとよばれる夏営地での暮らしは、彼らにとって民族的アイデンティティを確認する特別な場所となる。ヤイラでの暮らしがトルコ人の原点といわれる由縁を探る

エイシュ・シャムシー

太陽のパン

奥野 克己

上エジプトの伝統的なパン、エイシュ・シャムシーは、経済活動の活性化にともない、ナイル川に沿って急速にひろがりつつある。ひとつのパンをとおして見えるイスラームの社会関係を考える

ムアンの歳時記 第3回

稲の恋する雨曇り

樫永 真佐夫

イラスト・栗岡 奈美恵

ベトナム、中国、ラオス、タイ、ビルマの国境をまたいで、タイ系民族の盆地世界、ムアンは点在している。その一つ、ムアン・クアイが雨季を迎えると、稲は人の手を離れて育ち、山野の幸が村の食卓を潤す。雨雲果つる9月はじめ、国慶節に村の若者たちは浮き足だっている。電化、情報化で、町がどんどん身近になり、緑豊かな村で家族が身を寄せ合っていた生活も変わりゆく。ベトナムの少数民族、黒タイ村落での暮らしを見つめるシリーズ第3回

黄土高原、日本人結婚式顛末記

地域に寄り添い、地域と動く

深尾 葉子

安 冨歩

写真・山 石

村びとたちは「現代的」な結婚式をあげ、その費用返済のために長期的な出稼ぎに出る。若者たちの意識改革に向けて、忘れられつつあった伝統的な結婚式を復活させようと、あるイベントが動きだした

極北家族

アラスカのエスキモーとアリュート

八木 清

はじめてのエスキモーの村への旅、それは5月初旬のことであった。前日に大学を卒業したばかりのわたしは、ニュートックという人口200人ほどのユピック・エスキモーの村へむかった

アマゾンの陶器生産

遺跡とグローバリゼーションのあいだで

古谷 嘉章

写真・橋本 文夫

ブラジル・アマゾンの先史文化については、同じ南米でもインカに代表されるアンデス地方に比べればほとんど知られていない。ここでいう「先史文化」とは、もちろん文字によって自分たちの記録を残していない文化という意味であり、歴史をもたない文化という意味ではない。そうした先史文化については、その姿を解明するために文字記録以外のものに頼ることになる。遺跡やそこから出土する土器は、その有力な手がかりである。しかし、そこに刻みこまれた意味をどのように読み取ることができるのか?考古学だけが、その唯一の方法というわけではない。