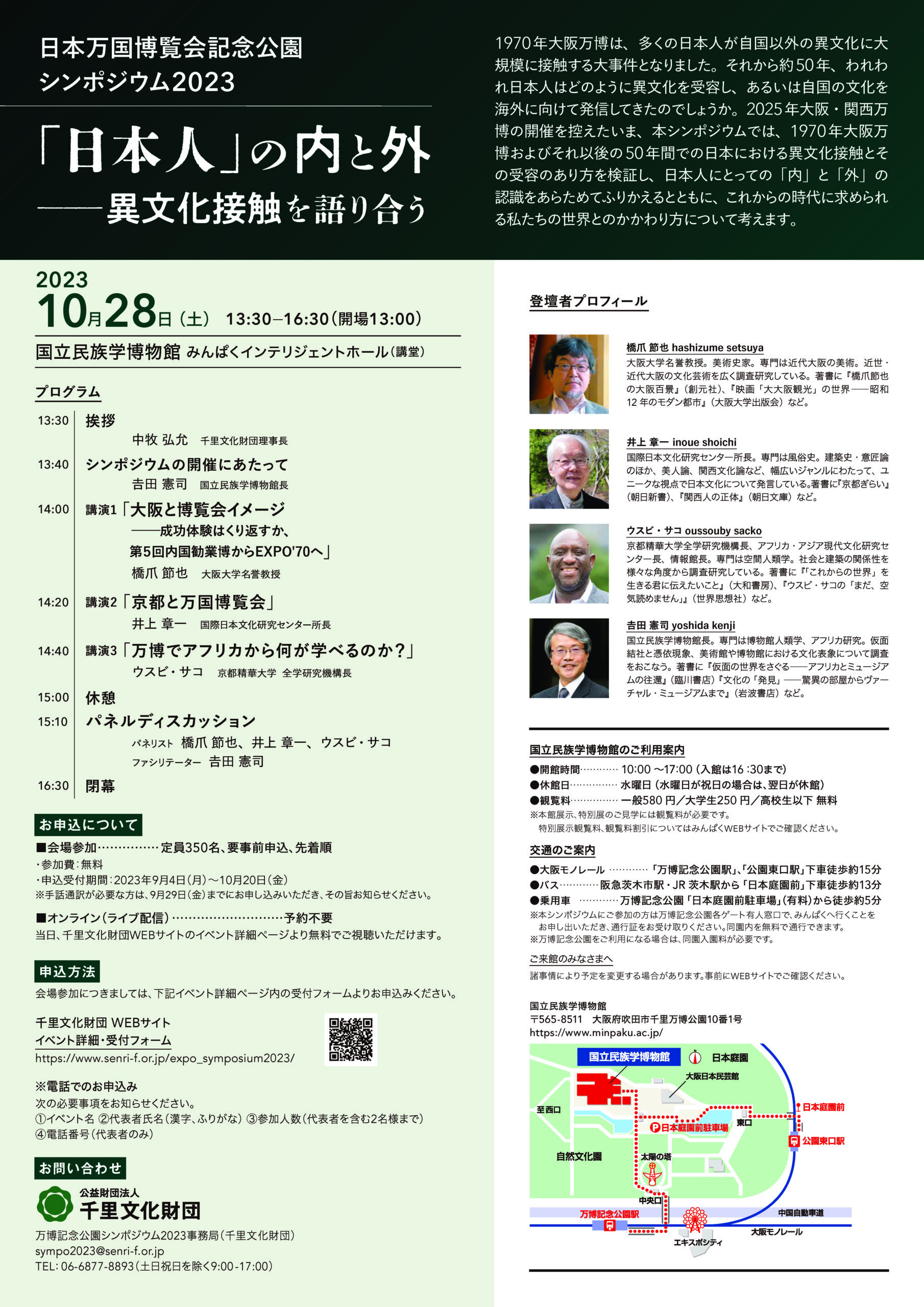

2023年10月28日(土)午後1時30分から4時30分にかけて、日本万博記念公園シンポジウム2023「『日本人』の内と外―異文化接触を語り合う」が国立民族学博物館のみんぱくインテリジェントホール(講堂)で開催されました。当財団が主催し、大阪府と国立民族学博物館が共催し、大阪大学、大阪日本民芸館、大阪モノレール、関西・大阪21世紀協会、万博記念公園マネジメント・パートナーズが協力に名を連ね、2025年日本国際博覧会協会、吹田市、NHK大阪放送局の後援を得ました。会場の聴衆は111名、オンラインの視聴者は74名でした。

開催にあたり、わたしのほうから主催者挨拶として、3回目の万博記念公園シンポジウムであること、ならびに3名のゲストの紹介をしました。また、目下ライブ配信をおこなっているが、いずれYouTubeで公開すること、さらにシンポジウムの内容は『季刊民族学』188号において今春4月に掲載予定であることにも言及しました。

登壇者は吉田憲司氏(国立民族学博物館長)、橋爪節也氏(大阪大学名誉教授)、井上章一氏(国際日本文化研究センター所長)、ウスビ・サコ氏(京都精華大学全学研究機構長)の4名でした。まず吉田館長が「シンポジウム開催にあたって」という発題をし、それを受けて3名の演者がそれぞれの立場から以下のような講演をおこない、休憩をはさんでパネルディスカッションとなりました。

「大阪と博覧会イメージ―成功体験はくり返すか、第5回内国勧業博からEXPO‘70へ」(橋爪)

「京都と万国博覧会」(井上)

「万博でアフリカから何が学べるのか?」(サコ)

ここでは印象に残ったいくつかの点について記しておきたいと思います。まず吉田館長が、日本がオリンピックと万博をセットとして開催してきたことの意義をふりかえり、万博がきっかけとなって世界を広く見渡す博物館が主催都市に創設されてきたことに言及しながら、本シンポジウムのねらいについて述べられました。それを受け、橋爪氏は8つのキーワードをとりあげ、大阪における博覧会イメージの変遷について語りましたが、『20世紀少年』(浦沢直樹)の世代でありながら、なぜ大阪で『20世紀少年』のような作品が生まれなかったのかを時に反芻しておられるのが印象的でした。また、新しい研究として佐野真由子編『万博学―万国博覧会という世界を把握する方法』(思文閣出版、2020)を紹介しながら、植民地的支配から脱した独立国の増加が70年大阪万博を支えたことに目が開かれたと結ばれました。次に登壇された井上氏は70年万博が終わったあと、ディスカバージャパンのキャンペーンで京都を訪れた女性客、とくに若い女の人の一人旅をとりあげ、個人的体験も交えながら、京都観光の「デオドラント化」についてユーモアたっぷりに話題を提供されました。最後の報告者であるサコ氏は、京都と母国マリを主に比較しながら、空間のもつ社会性に着目され、「鴨川等間隔の法則」と名づけた距離のとりかた等を例に日本人の内と外の問題を論じられました。万博との関連に関しては、多様性を認め合い、ステレオタイプの観念をなくす機会として重要な意義をもつと指摘されました。

パネルディスカッションでもさまざまなアイデアが飛び出し、活発な議論が絶え間なく繰り広げられました。ファシリテーターをつとめた吉田館長は結びのことばとして、「それぞれの集団にはそれぞれのやり方がある」とザンビアのチェワ人の友人に言われたことを想起し、民族や宗教の違いだけで対立は起こらないと述べ、多様性を尊重した付き合い方をする場として、万博のもつ意義をあらためて強調されました。

付記:

現在、本シンポジウムの動画はYouTubeで配信中です。

動画ページ

田主氏は当財団が刊行している同人誌『千里眼』のメンバーであり、創刊号からずっと表紙絵を描いてくださいました。没後の号も含め、その数は164回にのぼります。そればかりか「表紙のことば」という欄には絵にまつわる文章も綴られ、絵と文の二刀流で本領を発揮されました。絵には生涯かけて追求した三角形のデザインもあれば、四季折々の風景画もありました。民博初代館長の梅棹忠夫先生が亡くなったときは年間4回の表紙を梅棹シリーズで飾りました。そのうちのひとつ「抱腹絶倒」(2010)は会期中ずっと展示されていました。

田主氏は当財団が刊行している同人誌『千里眼』のメンバーであり、創刊号からずっと表紙絵を描いてくださいました。没後の号も含め、その数は164回にのぼります。そればかりか「表紙のことば」という欄には絵にまつわる文章も綴られ、絵と文の二刀流で本領を発揮されました。絵には生涯かけて追求した三角形のデザインもあれば、四季折々の風景画もありました。民博初代館長の梅棹忠夫先生が亡くなったときは年間4回の表紙を梅棹シリーズで飾りました。そのうちのひとつ「抱腹絶倒」(2010)は会期中ずっと展示されていました。