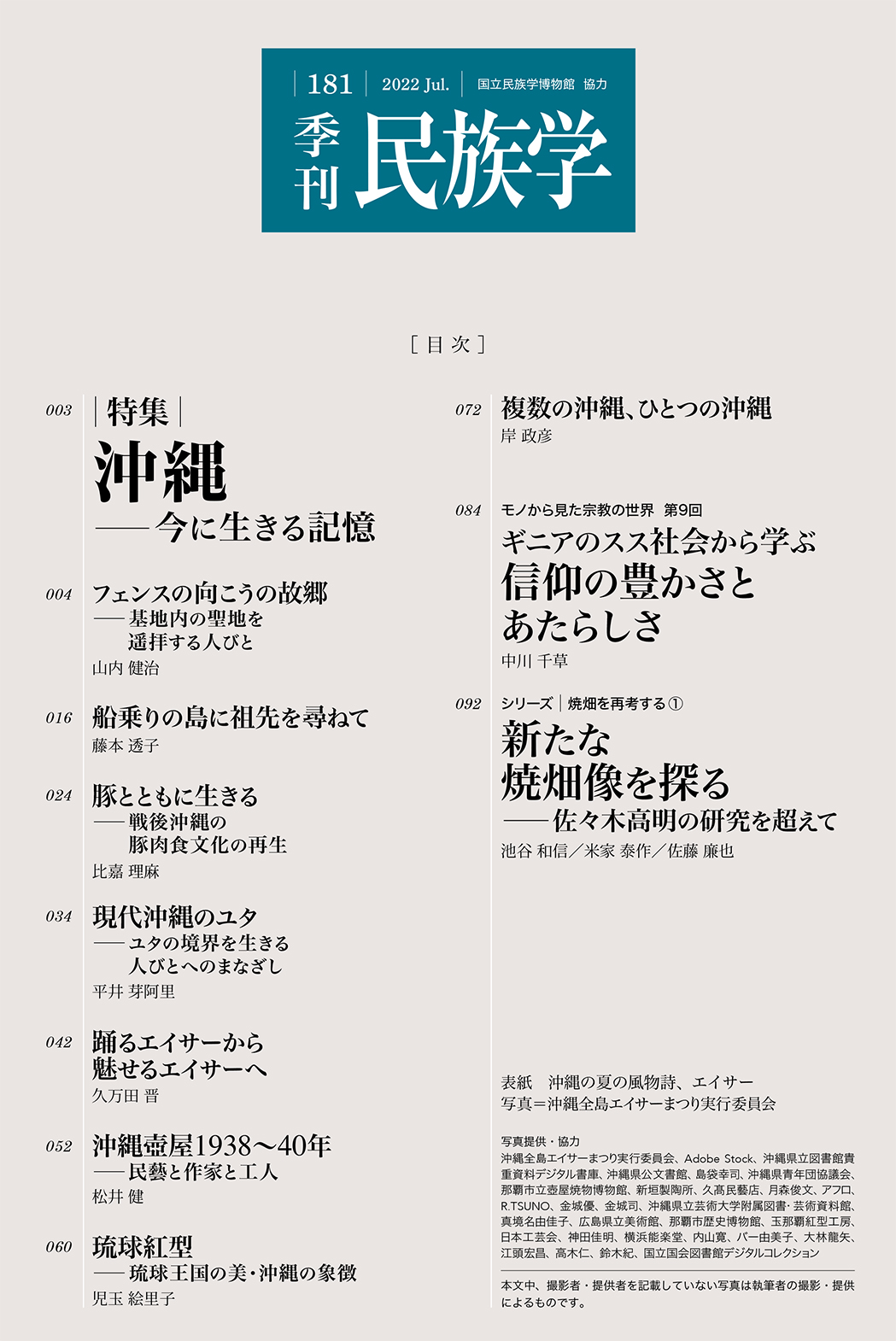

特集 沖縄――今に生きる記憶

今年は沖縄が日本に復帰して50年という節目です。今日までの日本あるいは世界との複雑な関係性は、沖縄に、本土にはない重層的な社会や文化を醸成してきました。本特集では、沖縄の人びとの暮らしや信仰、芸能・文化をとりあげ、「沖縄の今」を形づくる人びとの記憶に迫ります。

「六・二三」は、私のような団塊世代にとって、特別な響きをもちます。一九六〇年に改定された日米安保条約の発効、一〇年後の自動延長も六月二三日、反安保闘争と結びつきますが、他方、一九四五年の同日は、沖縄における日本軍の組織的戦闘が終わった日であることから、米国統治下の一九六一年の沖縄で休日「慰霊の日」とされました。当時の若者たちとって、六・二三とは、反戦平和の記念日だったのです。

思い返せば、一九六〇年代は、世界的な「異議申し立て」の時代でした。近代的価値観、科学技術万能主義、進歩史観などへのアンチテーゼとして、オルタナティブ方法論、ポストモダン思想の動きなど、世界史的な一大画期でした。植民地からの独立運動、先住民や黒人の人びとの人権回復運動、ウーマンリブ、反核運動、ベトナム反戦、大学紛争、プロテスト・フォークやヒッピー運動など対抗文化の動き、反公害運動、エコロジー運動、などが思い出されます。

そうした流れのなか、私にとって沖縄の情報源は、大江健三郎氏の『沖縄ノート』(岩波書店、一九七〇年)でした。読みにくい文体で告発される、薩摩藩、明治政府、沖縄戦など日本の仕打ち。沖縄戦では日本軍は民間人にも戦陣訓どおり自決を強いた結果、亡くなった日本人一九万人のうち九万人余は一般市民、県民の四人に一人が亡くなったのです。それを知った当時の私は、物見遊山では沖縄に出かけまい、と決めたのでした。

しかし、本号特集の岸論稿は、そうして「他者」というラベルを貼ることで、本当に沖縄を知ることができるのか、と問いかけ、生活史を記録する意味を突き詰めます。私たちはつい、「他者」をつくり出したい願望にかられる、という指摘には、ハッと胸を衝かれます。また山内論稿が指摘するように、基地と伝統文化だけで沖縄を語ってはならないのでしょう。

しかし、私がもっとも感動したのは、藤本論稿の最後、「小さな島をとおしてみえる世界は限りなく広く、深い魅力に満ちている」という結言でしょう。大きな国が小さな国を小さな根性で苦しめている現在、このことばは、心に深く響きます。(編集長 久保正敏)

2022(令和四)年7月31日発行

発行所:公益財団法人 千里文化財団

「国立民族学博物館友の会」へご入会いただければ定期的にお届けいたします。